邁向攝影生態學

我想提出的「攝影生態學」,可以從Matthew Fuller的《媒介生態學:藝術與技術文化中的物質能量》以及許煜的《機器與生態學》當中看出端倪,儘管他們主要在處理更廣的技術媒介問題,但我想以他們的思路為起點,更聚焦攝影的問題。同時,本研究也將融合「歷史爭辯」、「數位演繹」與「新紀實」在台灣當代攝影的形構論述,進而結合西方「後媒介」以及「擴延的攝影」重估攝影理論。最後,我將以蘇郁心、李浩與陳以軒的作品為例,生成在地的「攝影生態學」。

關於機器生態學的觀點,我們可以看到抵抗西方同質技術,生產「技術多樣性」的重要性。回過頭來看攝影,如果說傳統攝影大多符應西方藝術史發展的同質框架;那麼今天的攝影就得跟生物般不斷交織以及變體,而我想借用許煜對多元技術的思考,將這種發展過程稱為「攝影多樣性」。要言之,我不只是把攝影作為人造媒介,而是把攝影視為有機生物,不斷於在地操作的實踐語境中纏繞與變種。

「我所提出的,是朝機器生態學的方向去思考。要開啟這個機器生態學的討論,首先要回到生態這個概念本身。生態的基礎是多樣性,因為生態系統的概念必須是建立在生物多樣性(包括細菌在內的所有生物型態的多種物種)上。要討論機器生態學,會需要另一個和生物多樣性平行的觀念,我們將它稱為技術多樣性(technodiversity)。生物多樣性是技術多樣性的相關物,因為沒有技術多樣性,我們便會目睹因同質的理性而導致的物種消失。」——許煜[1]

另一方面,相較許煜強調必須具備生態「媒介多樣性」的思維;兼具藝術家與思想家身份的Matthew Fuller則是更「媒介反身性」以及「媒介纏繞的過程性」。他提到「媒介生態學是瘋狂、瞻妄、沉悶、焦點和認知的煽動,並與其分離,總是閃耀般地對現象識別為一種運動和一種東西。[2]」換言之,生態學是過程導向的瘋狂流動,而不是將對象(攝影)固定下來。

Fuller主要是借鑑德勒茲與瓜德里的《千高原》(Mille plateaux),形成異質層疊與不斷交織的少數語彙。以及瓜達里對生態思考以及對新主體生成的理論框架,他提出「媒介的種種利害關係,在所有尺度上,都被洽切地理解為是深刻政治性或倫理——美學性的。有關未來主體化的思想及試驗的實驗室。[3]」要言之,回頭來看攝影媒介,我們不能單純把攝影當作採集田野的利用工具,而是要思考攝影媒介自身的政治、倫理與美學性,更重要的不是「透過攝影找到主體」(因為沒經過對媒介本身反省的直接採集很容易落入自我殖民的主體表象),而是「在攝影媒介的重新操作中形塑新主體」。

一、再製循環與纏繞交織的攝影:蘇郁心《水眠II》

在媒介生態的理論開展後,我想將視點聚焦回扣攝影形構的問題。如果說新紀實的攝影家大多是自己拍照片,並且以大片幅、長時間緩慢紀實、實地田野等方式實踐。那麼,在生態網路中的攝影創作,不一定會以自己拍攝的影像為尊,攝影可以激活過去或網路上的檔案,形成流通、循環、再製,像病毒般感染與繁衍[4]。要言之,在循環的觀點下,重點不再只是去拍照片,而是如何對既有圖像產生新的觀點與批判意識。

關於循環再製影像的例子,藝術家蘇郁心擅長搜集網路上不帶藝術表現意圖的科學影像或者製圖技術,解構其中隱含的政治問題。她的《水眠II》運用散文電影(Essay Film)的形式,潛入製圖技術,批判隱藏在地圖後面的不可見權力。她以媒介考古學的方法挖掘潛藏於今天萬華西藏路下河流(赤池)的前世今生。除了質疑今天Google地圖的製作以外,更同時解構日本殖民時代繪製赤池的地圖。這些號稱客觀的地圖技術,實則充滿了各種意識型態的建構,上帝視角的Google並不比殖民時代的地圖更加中立,它反而將世界的複雜性簡化成可以控制的客體。

除了對地圖技術的後設批判,她還運用了各式各樣的鏡頭來替我們導航西藏路下的河流,舉凡在機車上的GoPro、空拍機、又或攝影機視角。此外,再加上過去與現在的地圖重合,這些複數視角的重疊與交叉,恰恰解放單一視角的霸權。重要的是,她侵入既有地圖技術霸權的裂縫,重新找到去殖民凝視的可能,而觀者也在這些圖像的辯證過程中,體驗複數地圖形塑的另類空間。

《水眠II》運用各式各樣的圖層以及現成影像疊加,以及旁白敘述,辯證著河流的過去與未來。這部作品雖然乍看是探討萬華西藏路下過去潛在的河流,但實際上也呼應著台灣本身受製圖技術控制的問題。而此等製圖技術也從過去的平面紙張到Google map的街景再到Google Earth的3D建模,這些都跟人類企圖透過攝影(機械之眼)建構世界理性秩序的慾望有關。而蘇郁心則是進一步解構這些形塑世界圖像的秩序框架,讓人重新連結身體跟地方的複雜關係。

我們可以注意到,她的創作同時涵蓋歷史爭辯、數位影像以及新紀實對於現實的關懷。但她不停留在過去攝影家擅長的再現形式或數位擬像的操演,而是流通、循環、改製、重新操作各種現成影像,進而形塑新的感知與碰觸歷史問題。

二、攝影的自反性:李浩《我看見我讓我看見他》

除了跟現成影像的共生與循環再製,對媒介自身的「自反性」也值得一提。那麼我們可以看到模控學(cybernetics)的反饋運作如何影響各式各樣的媒介。比方說音樂中「聲音的反饋」,乃至於攝影中「影像的遞歸」[5]。有別於朝向外部世界的探索,攝影在此不斷以重複、遞迴、回歸自身內部的操作方式形成某種動態的「自反性」。

在台灣探討攝影遞歸性的問題上,李浩透過他的攝影創作讓人意識到「攝影媒介」本身的問題,他不是透過攝影再現或採集田野檔案,更多是使攝影思考攝影自身的問題,而人們通常視為基底的背景媒介,也在李浩透過不斷遞歸的行為下,反客為主地成為李浩主要探討的內容。

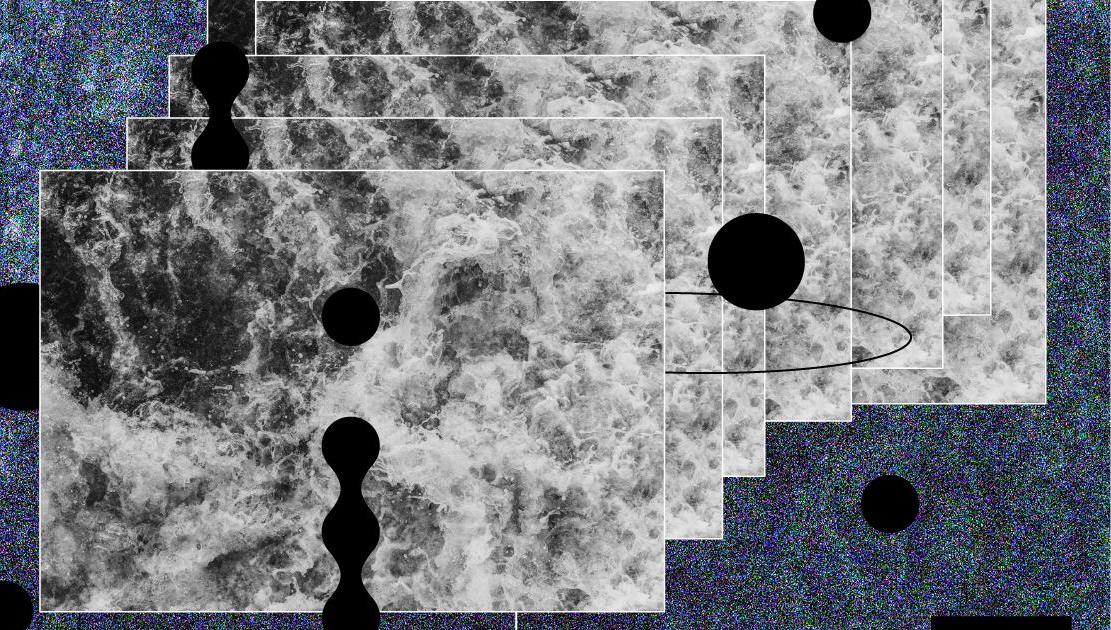

在李浩2017年的個展《我看見我讓我看見他》,則是回返各時代的影像技術——底片、照片、報紙、影印機、電視、電腦、印刷、感光元件、行動裝置等。他大量運用差異、重複、遞迴、疊加以近乎儀式的行為創作,在各式媒介載體上進行影像實驗,透過重複性的實踐行為,將媒介自身推往其物理極限,反饋媒介各自特有的雜訊以及物質性,也就是影像基本組成元素——粒子或波。

這種透過重複反饋,抽象具體對象的方式,也讓影像從再現的侷限,抽象化至有如聲音的虛擬性。而當這些看似具象的影像當中,實則充滿了許多雜訊,他則把這些雜訊作為他創作主要關注的對象,把這些日常人類肉眼忽略的雜訊,透過影像的重複機制操作逼顯於觀者眼中,讓人意識到媒介本身的問題,而不是再現的幻象。

雖然乍看李浩的照片顯得抽象,但實際上這種虛擬是高度物質的。也就是說,這些充滿雜訊與噪點的影像,並不是藝術家的心境或激情(比方說抽象表現主義);而是物質世界本身的不穩定、隨機與不可預期性。換言之,我們總是用一套僵化的機制觀看世界,但他則更關注世界當中的微小物質粒子,與各種聲響的隨機碰撞。與其說這展覽是視覺形式導向的,不如說更傾向聲音粒子震動的唯物性。

三、跨媒介的身體交織:陳以軒《委託製作》

除了攝影的自反性,攝影生態學同時重視「攝影的物質性」部署。誠如攝影評論Lucy Soutter所說「一幅照片永遠不只是一個影像——它總是採取特定的物質形式。我們解讀影像主題的慾望往往取代了我們對於它們作為物件屬性的意識。......關於處於時空之中的照片物質屬性,加深了我們與它的關係,鼓勵我們把我們的身體和社會與文化脈絡納入進來。」[6]換言之,攝影生態學更關注被過去研所忽略的「物質」,重新將照片鑲入物質、媒介與場域部屬中,召喚另類的身體經驗。

如果說李浩的唯物性是媒介與世界的交互關係;那麼陳以軒則是探討攝影裝置跟身體的控制與被控制之間的關係。2020年拿下台新視覺藝術大獎的《委託製作》幽默地呈現今天影像創作者們在新自由主義之下的無奈肉身。擅長以攝影為主要表現媒材的陳以軒,在《委託製作》中轉向了劇場、多頻道錄像與空間裝置。這組作品乍看是落在錄像裝置的框架討論,但事實上《委託製作》也充滿許多攝影生態學的可能。比方說對攝影的後設探討、或者是攝影家拍攝的舞蹈姿勢以及透過這些姿勢繪製的舞蹈圖譜,例如「攝助合體技」、「田野調查」、「暖身」、「鏡頭按摩」、「大隊接力」、「左手只是輔助」、「互相傷害」及「喪屍卡位」等,透過姿勢的命名,我們也可以感到這群接案人在拍攝時身體與機具互動的荒謬樣子。 這種「後設」思考,讓《委託製作》脫離一般宣傳片的再現邏輯,而是揭露出委託的框架,以及讓人意識到這群接案者在拍出精采照片或影片時的拍攝姿態。

這些都在在呈顯「接案影像」的背後,也就是那群製造影像的接案者身體。這些身體往往是被忽略的一環,大家都關注精美影像的製作。而陳以軒則是調度這些身體,反客為主地將這些身體作為創作的主要關注對象,進而討論「創作」跟「接案」之間的複雜關係。

除了接案者的身體以外,值得一提的是展覽的空間佈置,而這些錄像螢幕也同時是物質性的一環。陳以軒在八螢幕的環繞投影中,此起彼落的播放這些錄像,而觀者也沒辦法再用傳統定點的方式觀看,而是得強迫地被他的調度安排轉身觀看。換言之,他除了調度這些接案拍攝者的身體以外,他又更進一步透過錄像頻道的播放與安排調度觀者的身體。相較於傳統攝影展觀看單張照片的凝思的觀者身體;陳以軒的調度讓攝影與身體再次活潑地「動」起來,同時也沒有忽略對攝影機具拍攝的後設反思。

要言之,《委託製作》也呈顯攝影後設的自反性,而他更進一步以八頻道展演的方,在展場部署觀者的身體。除了影片內容對攝影或接案的後設探討,也同時關於影片外部觀者身體跟八頻道投影的關係。值得注意的是,他演繹的已不是紀實攝影的倫理問題(拍攝者/被攝者、殖民者/被殖民者、壓迫者/被壓迫者、甲方/乙方等),試圖喚起覺醒意識;他更多是討論新自由主義下的藝術家或接案者身體,如何共構成有機的生態網路。

小結

在台灣的當代攝影論述形構中,以歷史爭辯、數位演繹或新紀實為三大主要框架。歷史爭辯在意的是如何跟官方大歷史形塑的檔案進行抗衡;數位演繹則是關注攝影如繪畫般的想像力與可塑性;新紀實則是更出社會與關注現實,更強調攝影家如何透過當代的操作手段採集田野檔案。此外,在面臨「後媒介」衝擊媒介特殊性的前提,攝影也得重新找到自身的位置。

在重構自身位置的攝影生態學中,李浩以後設方式激進地摧毀攝影的再現傳統,進而凸顯攝影媒介的物質性,讓不斷遞迴反饋的重複與差異在場。蘇郁心重新流通既有的影像檔案,拼裝另類的視差與敘事。陳以軒則是以攝影的錄像裝置,構建各種身體間交互控制與作用的張力。

本研究提出以攝影自反性、循環再製性以及身體交織影響的「攝影生態學」,以擴增過去台灣論述攝影的框架,試著以生態的方式思考攝影媒介的能動性。而不只是將攝影視作歷史的補遺、數位的建構或者是田野的採集方法。要言之,對於攝影媒介的再思考,並非鞏固台灣攝影史的本質論框架,而是更退一步的思考攝影自身,這不只是把攝影視為再現台灣的手段,而是把攝影媒介在新的語境與時代條件下重新問題化。

如果說傳統攝影本體論總是將攝影固定在過去時空片段的擷取;那麼本研究提出的攝影本體論,則是後設、生成與相互交織,如同生態網路般串連的物質動態過程。攝影生態學,同時抵抗現代攝影與新自由主義建立的同一框架,以不斷變體、自我指涉與循環流通的方式操作。於是,攝影不再指涉同質的過去;攝影更多是在今昔之間辯證地互相作用,在各種影像的裂縫中發現閃光,進而邀請我們在這一瞥光芒中邁向有機的未來。

參考文獻

[1] 許煜,〈機器與生態學〉。《現代美術學報》39期,2020,48-69頁。

[2] 馬修.福勒(Matthew Fuller) 著,《媒介生態學》(麥顛 譯)(上海:上海社會科學院出版社,2018),頁10。

[3] 同註[1],頁11。

[4] 攝影的重新激活性,也讓人想到班雅明的經典文章《生產者作為作者》,或者布希歐提到用的《後製品》,乃至於藝術家Hito Styler強調的循環製造。

[5] 許煜也在《遞迴反饋》中談「自反性」的本體論。

[6] 露西・蘇特(Lucy Soutter)著,《為什麼是藝術攝影?》(毛衛東 譯)(北京:中國民族攝影藝術出版,2016),頁160。

「現象書寫-視覺藝評」專案贊助單位:財團法人國家文化藝術基金會、文心藝術基金會