台灣當代攝影的形構:檔案、數位、田野與後媒介

當我們今天走進攝影展間,可以看到各式各樣不同策略操縱的影像襲來,無論是民間照片、網路截圖、挪用、遊戲影像、google介面、演算法後台、書籍與檔案等,我們可以看到創作者操作影像的手勢,已經不同於堅持自己拍攝照片的攝影家。相較來說,走進傳統攝影展間,則可以感受傳統美學、類比膠卷、或原作讚賞等,觀者必須以一種有距離的方式看待經典的「攝影藝術」。如果我們再用過去的框架在看今天的當代攝影實踐,勢必會遇到「短路」。

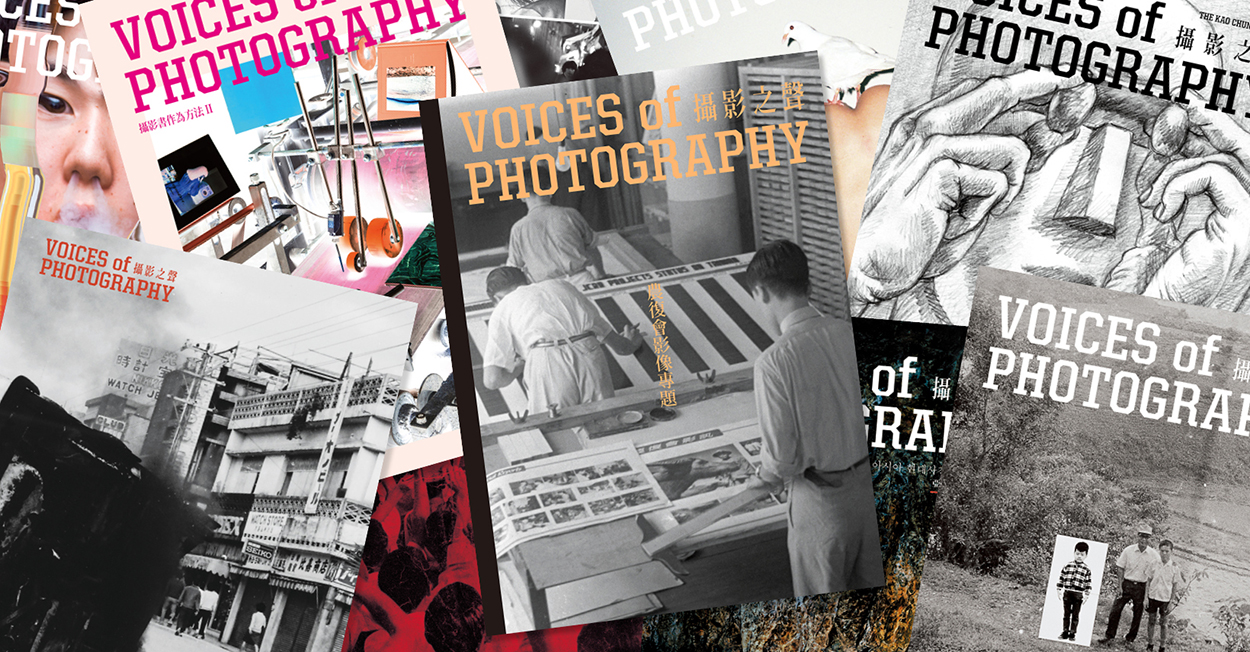

我們可以明顯感受到空間部署的轉移,如果說過去的攝影作品大多關注作品本身、印刷質量、現實倫理等;那麼今天的戰場則轉移到空間問題。要言之,不是去追問創作者再現或拍什麼,而是去問空間部署如何製造「效果」。也就是說,如果過去攝影的創作脈絡,作品本身自成一格地強調視覺美感經驗;今天的攝影作品則更嘗試透過空間與場域部署誘發觀者的身體、觸感與知性的全面參與。所以,除了空間展覽,攝影書也成為許多攝影家選擇發表的媒介,因為這樣作者可以更加介入、編輯與形塑紙本空間。要言之,今天的攝影不再服務現代藝術建制的階級品味,而是試圖召喚新的「公眾」,使作品在跟觀者的交互作用當中富含公共性。

我想提出「攝影生態學」的方法,離開藝術建制化的攝影枷鎖,進而「走向公眾」地跟觀者產生交織關係。如果說傳統的攝影概念,常侷限在美學或技術獨立自主的框架,而超然於外部生態。那麼,今天的攝影就得關照更多外部關係,比方說空間部署、後網路政治、社會關係、歷史再述、媒介間共振以及生態網路的連結等。換句話,當代攝影必須有如病毒般跟外部不斷互相感染共生。

我試圖從「攝影生態學」的問題切入攝影。如果說過去的攝影常常侷限在自身媒介的歷史或政治問題,那我想要透過後媒介之後的攝影,重新問題化攝影的本體。也就是說,如果西方現代主義強調「媒介特殊性」(Medium-Specificity);那麼Rosalind Krauss提出的「後媒介」(Post-Medium Condition )則是對攝影概念的全面擴張。而本研究想提出的「攝影生態學」(Photography Ecology),則是試圖重估攝影,並且運用在地實踐跟全球技術進行共振與協商。

回到在地實踐方面,本研究將分析目前台灣當代攝影論述的三套框架,分別是「攝影作為歷史爭辯」、「攝影作為數位演繹」以及「攝影作為田野調查方法」。雖然這三套框架各有其優勢,但在回應目前日漸豐饒的當代攝影實踐上還尚待補足。因此,本研究將綜合台灣攝影的論述框架,融合西方的後媒介理論,重新生成「攝影生態學」,藉此回應台灣當代攝影的發展。

再訪攝影,不是為了建立線性的歷史體系,更不是為了找到台灣攝影的原初本源。而是試著重新找回攝影的生命與強力,讓攝影體系重新活化,討論攝影如何像病毒般,與其他領域交織感染,將攝影從靜態影像的框架中挪移。有別於「此曾在」強調單張照片與關於過去片段的攝影本體論;我試圖在新的時代條件中,重新配置「生態的攝影本體論」。

台灣目前的攝影論述建制體系仍然尚待補全,但我們可以約略看到當代攝影的三條論述形構在台灣的走向。攝影在這三大論述框架之下,大抵來說可以分成強調歷史研究的「攝影作為歷史爭辯之物」;再來則是由於數位網路的發達,許多創作者開始離開類比邏輯,反對攝影紀錄的再現,轉向以藝術家之姿介入影像,強調擬像的「數位攝影演繹」;最後則是90年代至今作為藝術攝影的主要論述,也就是把攝影作為田野調查計畫的「新紀實攝影」。此外,本章也將探討「後媒介」與「擴延的攝影」對當代攝影的影響,作為發展「攝影生態學」的基礎框架。

台灣目前的攝影論述建制體系仍然尚待補全,但我們可以約略看到當代攝影的三條論述形構在台灣的走向。攝影在這三大論述框架之下,大抵來說可以分成強調歷史研究的「攝影作為歷史爭辯之物」;再來則是由於數位網路的發達,許多創作者開始離開類比邏輯,反對攝影紀錄的再現,轉向以藝術家之姿介入影像,強調擬像的「數位攝影演繹」;最後則是90年代至今作為藝術攝影的主要論述,也就是把攝影作為田野調查計畫的「新紀實攝影」。此外,本章也將探討「後媒介」與「擴延的攝影」對當代攝影的影響,作為發展「攝影生態學」的基礎框架。

一、攝影作為歷史的爭辯場域:攝影檔案

在台灣史面臨中國史的威脅與日本殖民還有西方霸權的多重支配下,許多人試圖挖掘尚未成為正典的歷史檔案以及野史資料,試圖挑戰既有的官方檔案架構,並且以各種過去的民間檔案補充台灣在殖民下的空白歷史。

關於攝影跟歷史的關係,2017年北美館的攝影大展《微光闇影》跟陳傳興於2009年出版的書籍《銀鹽熱》遙相呼應幽暗的史觀。乃至於《攝影之聲》近來出版的各大專題〈被攝影史──成為影像的台灣〉、〈歷史與書寫專題〉、〈冷戰影像,美國因素〉等。都在討論正統歷史之外,延遲、未竟、尚待討論的影像檔案。

我們可以關注到,攝影媒材見證歷史的特性,作為民間檔案的補遺或者官方歷史檔案的批判都是其不可忽視的重點。此外,郭力昕在《現代美術學報,33期》策劃「寫真時代:日本殖民歷史與臺灣攝影經驗」專題,也將攝影視為檔案與史料,通過對攝影檔案之不同功能或使用方式的考察,梳理日本殖民者的治理,以及攝影產生的政治、社會與文化作用。

換言之,攝影的檔案與史料化,不是將再現的證據做為僵化的大歷史,遮蔽在國家的檔案控制下;更多是作為抵抗官方或殖民歷史觀下的「顯現」。誠如陳傳興所說「攝影論述的場域應該是影像顯現的可能開展,而非封閉,掩藏此種可能性於任何一種指稱、敘述性意向要求下。[1]」

要言之,上述的討論在形塑「攝影-檔案」的批判框架,無論是台灣在早期殖民攝影史中「攝影者-被攝者」的位置,或是美國冷戰時期對台灣影像的管控,更甚至過去因為政治審查沒辦法被展出的抗爭照片或原住民影像等,都是在補充歷史的範圍下生產。

「攝影作為歷史爭辯」的方法可以讓我們跟官方檔案的機制保持距離,重新由在過去被遮蔽的影像中重新看到閃光,進而模糊公共跟私人照片的界線,讓我們省視我們當下跟屬於台灣在地的歷史發展。此外,這種方法也不同於攝影傳統崇尚作者美學的框架;而是以歷史性、社會性、政治性、地緣性等跨域方法來重新看待照片。

另一方面,這套方法跟傳統的報導攝影傳統也保持著一定距離,他們不會將照片作為客觀見證的證據。換言之,這套論述既抵抗攝影作為美術的傳統,同時也不落入傳統報導攝影的窠臼,更重要的將攝影作為歷史爭辯的物件,進而提出另類視差的史觀,提出「另類言說」跟「主流言說」爭辯。用藝評家Hal Foster的話說「這些檔案研究者受到一些被遺漏掉的或是遭到過抵制的歷史資料的吸引,他們企圖以實物的形式再次將之公之於眾。[2]」

然而,這套方法容易落入文化研究或後殖民的「凝視框架」,而忽略照片的可編輯性、再詮釋性以及流通性。要言之,這套方法大多還是建立在銀鹽照片的類比邏輯,並且強調意識形態批判,更在意照片再現過去的「證據」(無論是暴力或壓迫等),或者拍攝者(殖民者)的「權力位置」如何掌控可見與不可見(過去的不可見在今天如何可見)。

無論如何,這套方法一個很好的起點,讓我們重新思考台灣「攝影——檔案——歷史」之間的複雜關係。而我們也不只把目光放在攝影家或藝術家拍的照片,形塑僵化的攝影藝術體系,而是將各種民間、素人或官方照片檔案作為爭辯的場域。

二、攝影作為數位演繹:觀念與數位攝影

讓我們從歷史的現實爭辯,轉移到藝術場域裡對數位攝影的討論。以姚瑞中策展的《幻影天堂,2002》、《出神入畫,2004》,乃至於之後他出版的《台灣當代攝影新潮流》,以及樊婉貞編輯的《非關真相:九〇年代至今華人觀念攝影》為代表,我們可以注意到觀念藝術、行為表演、數位攝影或擬像在台灣創作者的創作中合流。他們不同於傳統攝影紀錄現實的「再現」觀點,這些藝術家以各種主動方式介入到影像(數位後製、修圖、改圖等),讓我們意識到攝影跟繪畫再次合流的「可塑性」。比方說大量修改影像的袁廣鳴《城市失格》、李小鏡《十二生肖》、吳天章《同舟共濟》、陳界仁《魂魄暴亂》等都是這類論述形構的代表。

樊婉貞在《非關真相》中指出觀念攝影的四個特質,這幾個特質很重要的點出觀念攝影如何擺脫攝影紀錄傳統,以過程性與建構的方式來思考攝影。首先是觀念攝影不是觀看紀錄的結果,而是觀看紀錄的過程。再來是照片代表的真實,在經過剪輯、局部使用後也能變成騙人的伎倆。然後是相較於傳統攝影的主客分明(拍攝者-被攝者),觀念攝影的主體可以是拍攝者本身,也可以是被攝者,角色可以對換,主體和客體可以變得混淆。最後則是觀念攝影對現狀不滿,帶有挑釁和對傳統模式的反叛 [3]。換言之,攝影在跟觀念藝術互相感染後,就不再只是單純客觀見證的工具,更可以容納作者的介入、虛構、轉化與各種挑戰攝影媒材紀錄特性的方法。

另一方面,姚瑞中認為90年代之後的台灣攝影創作,大量受到網際網路或數位合成影像的影響。「影像不但預視了一個新世界的降臨,在電腦強大的運算力之下,更暗示了真實已比真實還更『真實』,影像本身的存在已經從『再現現實』、『扭曲現實』到反映『失落的現實』,轉入一種『超越現實的現實』。[4]」換言之,90年代後的創作者更關注某種次文化、幻想、擬像等特質。

此外,他還進一步提到相較於過去創作者對歷史與現實的關懷,這類年輕作品更為去政治性,更加關注自己的幻想。「與前一代懷有積極人文關懷及社會反思的創作態度不同,大多數年輕藝術家的作品並不特別要去談什麼社會議題,對於藝術改造社會的烏托邦理想也興趣不大。......可以明顯發覺年輕一代從90年代初期對社會、歷史的反省與批判姿態,轉向個人語境的獨白。[5]」

在姚瑞中的整理中,我們可以發現90後一代數位攝影更關注次文化與個人幻想,相較不關注現實與歷史問題,他們更關注數位帶來對現實的解放,以及擬像製造的瘋狂能指[6]。然而,這些無關現實,更關乎個人幻想的數位合成作品(比方說何孟娟、黃建樺等),在面對「台灣新紀實攝影」論述時,則受到了極大的挑戰。

三、攝影作為田野調查:台灣新紀實攝影

在90年代數位攝影的擬像站上一波高峰之後,2000年以後的相關攝影論述「重新贖回現實」,而這波攝影的論述形構,則為至今的攝影發展打下基底。 這波攝影論述的奠基之一,可以從2010年張美陵於高雄美術館策劃的《出社會:1990年代之後的台灣批判寫實攝影聯展》看出端倪。該展策展論述提到:

數位科技的興起,更造成寫實攝影的式微,攝影可以經由數位竄改,使得攝影喪失與真實的密切關係。並且,現代主義的作者原創性,讓位於後現代的挪用與遊戲,去深度扁平化的藝術風潮,使得沉重的社會關懷變得荒謬。攝影藝術的社會批判角色,失去了社會寫實的著力點。當代藝術的寫實主義被重新定義,寫實的觀念已經改變,例如攝影的寫實主義不再只是對於模仿的複製,而是發明新的再現真實的方法。[7]

換言之,在《出社會》中,不只是攝影擁抱後現代擬像的虛無,而是將攝影的「寫實」視為發明新的再現現實方法。而在該檔展覽中的攝影家,也都離開攝影傳統攝影記者單純再現現實的框架,更自省地考慮攝影問題,同時也複雜化攝影跟現實之間的關係。比方說至今仍然活躍的攝影家張乾琦、陳敬寶、沈昭良、陳伯義、周慶輝、吳政璋、鐘順龍、楊哲一等,都是這一論述脈絡的延續。

另一方面,2011年郭力昕在《攝影之聲》創刊號發表的「新紀實攝影」論述也間接強化《出社會》的主張。郭力昕聲稱「當代諸多攝影藝術類型、主題或手法,大多取材自真實的生活、現場、或人的各種活動與面貌,我們或許可以大膽地說,當代攝影藝術最主要的取向或觀念,概納起來,正是新紀實攝影。[8]」

此外,他雖然也提醒新紀實攝影可能變成虛無、物件、自溺、符號的展演,跟現實無關的表現。同時他也對新紀實與藝術場域的合流保持批判態度,認為藝術話語的迷魂陣反而有可能遮蔽現實問題[9]。雖說如此,他還是強調新紀實攝影多元的積極意義在於挑戰傳統紀實攝影的單一表現,並且打開更多元的攝影觀「顛覆傳統紀實敘事語言、極大地包容了再現真實之多元可能的新紀實攝影,正以一種嶄新、辯證的藝術價值和社會意義,開拓著一個繁複且開放的攝影世界。[10]」

無論是張美陵或郭力昕,都不約而同對攝影單純再現現實的能力不滿,試圖以更複雜的攝影語言構造現實。在傳統紀實攝影中,攝影家必須以不介入、客觀報導的方式快速捕抓第一手事件,並且發表在報章媒體上讓閱聽人知道;然而在新紀實當中,攝影家可以運用各種視覺藝術的語言來重新進入現實,舉凡數位後製、編導擺拍、行為介入、疏離冷面、類型學等的方法。而攝影家發表場地也從傳統紙媒,轉向攝影書、美術館、替代空間等。

關於傳統報導(新聞媒體)到當代紀實(攝影書、藝廊、美術館等)發表媒體場域的轉變。評論人林志明認為跟台灣政治背景的改變有關,原本解嚴前見證式的傳統報導方式,也難以再回應複雜的現實問題,而是被解嚴後號稱多元開放的媒體主宰,他提到報導攝影在解嚴後,看似自由發表但卻掩蔽許多問題「解嚴之後的台灣社會,並不是媒體不再關注有關社會正義、人性價值等嚴肅議題,反而因為整個社會走向了『開放多元』形成一個和權威體制相對的『允許的社會』。在這樣的社會中,悲慘和災難的報導背負著另一種意識形態的任務:它甚至不是在彰顯,反而是遮蔽更嚴重的矛盾和正在進行的改變。[11]」

在我看來,這批台灣新紀實攝影家的崛起以及發表場域的藝術轉向,也跟藝評人王聖閎指出的當代藝術民族誌或田野轉向的興起脫離不了關係[12]。在台灣當代藝術多受到西方藝術史方法的影響前提下,我們感受到自身檔案的匱乏,於是許多研究者與藝術家試圖去從台灣民間的土地去挖掘自身的藝術史。而攝影在也成為採集台灣地景或民間景觀的有效工具,更甚至成為跟民間文化長期交陪的田野方法。

然而,在當代藝術田野轉向的傾向中,卻容易缺乏對「攝影反身性」的探問,單純將攝影視為採集資料的工具,舉凡庶民文化、台灣風景、民間老照片等,而較少對於攝影自身的後設思考。王聖閎也提醒田野如果只是停留在單純地再現,而少了人類學方法的反身性,則容易淪為視覺符號的表象展示,缺乏行動的交互過程。

這種反身性,除了對當代藝術或人類學本身的自我批判以及後設意識之外,還要對攝影家「使用的攝影媒材」進行更進一步的探問,否則攝影只是為了達到採集民間檔案的手段,而忽略了媒材本身有其複雜的問題。此外,假如沒有對媒材的自反性,這樣的操作也很容易淪為號稱在地實踐,但卻是異國情調或自我東方化的他者表象。

要言之,新紀實攝影在當代藝術田野轉向的浪潮中,又再次讓攝影連結起藝術場域。儘管新紀實離開傳統紀實的再現窠臼,也遠離數位造像對擬像的崇拜,以更豐富的攝影方式介入現實與連結民間。但對攝影本身的後設與反身性還是不那麼足夠,大多作者還是以疏離冷面、類型學、編導擺拍等西方當代攝影形式處理台灣議題。事實上,在「出社會」與「新紀實」的2000年之後,還有更豐富的攝影實踐沒辦法被放在上述框架中,或許今天該形一套更具反身性的觀點來面對當代攝影的多元實踐。

綜觀台灣當代攝影論述的形構,大抵可以分為「作為歷史爭辯的場域」,「數位攝影的演繹」或是「新紀實與田野調查」。在歷史問題上,攝影作為實證與解構過去史觀,讓人意識到傳統正統歷史的局限性,這邊的照片多是稀有照片或民間照片,而不是分析攝影美學形式問題,更關乎攝影跟台灣歷史建構之間的關係,這套攝影的論述還是建立在照片類比的再現邏輯,以及意識形態的批判;數位攝影的演繹,則讓攝影脫離紀錄的功能,更傾向個人美學對現實的轉化,更加擁抱後現代的擬像與幻想,而相較不關注現實或歷史;新紀實與田野調查的論述,則又再次將攝影關照現實,但這種關注現實的方法不是回歸傳統記實的再現窠臼,而是攝影家以當代更複雜的語言介入現實,並且大量採集民間的地景與檔案。

除了「數位攝影的演繹」較為偏向在當代藝術純藝術的發展脈絡,在這套論述中的作者也大多是美術學院體系背景的藝術家,而非報導紀錄為主的攝影家。至於「攝影作為歷史爭辯的場域」以及「新紀實與田野調查」則又更加把攝影跨界到人類學、歷史學、台灣學、文化研究等其他領域。在前者,攝影更多是民間或官方檔案的資料,論者也會更加去作者化(去美學化)的分析照片中的意識形態建構。至於後者,則是回歸「攝影家」跟當代藝術合流之後,更豐富的表現形式與田野踏查。

四、後媒介後擴張的攝影

面對現實以及處理現實的問題,可以概略區分兩種態度,第一種是新紀實或歷史研究關心現實或歷史議題,但是卻用新的方法處理現實,大抵來說現實跟影像之間還是有類比連續性存在。至於第二種的數位攝影,則是離散式現實,過去影像的類比連續性已不復存在,而是虛構碎片重組與拼裝的現實。

然而,新紀實以及數位攝影或歷史研究的脈絡,已經不足以回應台灣當代攝影今天發展的複雜處境。今天創作者多把攝影作為「之間」的流動媒材,而不是擁抱再現以及擬象的兩端。誠如藝評家Hal Foster所說,今天不能只是處理再現(紀實類比)或擬像(數位虛擬)的二元對立,而是得思考如何透過虛構來製造「真實的效果」[13]。換言之,不是擁抱擬像即真實(或擬像後面沒真實)的後現代歡愉(數位操演),更不是天真相信再現即真實(報導攝影或歷史研究),而是辯證式地透過虛構來築建不可見的真實,進而在新自由主義天羅密網的控制下,鑿開與擴大真實的裂縫。

本文提到的攝影操作,毋寧說是更像「擴延的攝影」,這並非現代主義強調的媒材特殊性;而是跟靈光消逝後的機械複製技術、空間的拼貼與集合、挑戰線性時間的霸權與飄忽不定的「幽靈」有關。這種攝影性的幽靈,則不斷糾纏於書籍、攝影書、報紙、雜誌、電影、紀錄片、錄像乃至於新媒體的VR、AR或今天的網路媒體或Instagram當中。

關於當代藝術中「媒介概念的擴展」,可以參照藝評家Rosalind Krauss提出的「後媒介」,後媒介指的是當代藝術因爲採用混合媒介擺脫了現代藝術的傳統具體媒介分類(如油畫、雕塑等媒介),而進入「後媒介狀態」[14]。

後媒介狀態往往是在一項技術「因其自身的過時而衰退」之後出現,而且在這種狀態中,「新技術的各種不同層面的機制」能為藝術家提供「技術支助」來取代傳統的藝術媒介。同時藝術家也會利用過時的技術進行實驗,「以利用其表達手段的能力」,並「發現其救贖的可能性」。媒介作為理論研究對象而興起,在不同藝術家的手中,它與其他媒介相互交融,其自身的特異性被消解,進而被重塑(reinvented)。

另一方面,關於攝影媒介的擴張性,攝影評論George Baker在《攝影的擴張領域》(Photography's Expanded Field)將攝影置於各種關係之間,討論由靜止(stasis)和敘事(narrative)、非靜止(not-stasis)和非敘事(not-narrative)共構成的攝影實踐場域。[15]Baker企圖跟Krauss對話, 進一步延伸Krauss的觀點提醒我們「現在我們需要對抗當代藝術中傳統媒介和物件的誘惑力,同時我們也要竭力放抗進入到我們當下所謂『後媒介狀態』的盲目性和健忘症。」她提出攝影在一定程度上是被它不是什麼所定義,而不是以它自身作為目的。因此本文也承接Baker的觀點,不是去定義攝影是什麼,而是在攝影幾乎無所不在的今天,追問什麼是「不是攝影的攝影」,進而形塑新的攝影本體論。

關於攝影,直接會讓人想到「靜態影像」,但我試圖從「攝影的反面」來重新看待與定義攝影。我不採用傳統「靜態影像」與「動態影像」來區分「攝影」與「電影/錄像」的方法。依照攝影評論David Campany的說法,它們早已互相滲透與影響,我們可以看到許多動態影像在借鑑攝影的靜止(例如Andy Warhol的《帝國大廈》),或者靜態影像在運用蒙太奇方法編輯(例如Chris Marker 的《堤》),或是電影劇照等,他們都是處在互滲的共構狀態[16]。

要言之,我更關注的是機械複製影像當中共享的「攝影生態學」,而非回到媒材特殊性,建立攝影獨特的美學位置;而是攝影跟其他媒材交互作用又重塑自身的關係。而這種「攝影生態學」也穿透到聲音、身體與檔案中,抵抗官方歷史、新自由主義建立的同一性,重新找到攝影的生命與強度。

參考文獻

[1] 陳傳興,《銀鹽熱》(台北市:行人,2009),頁13。

[2] Hal Foster, “The Archival Impulse”, October, 110 (2004): 3-22.

[3] 樊婉貞,〈觀念攝影做為當代藝術的一種新語言〉,《非關真相:九〇年代至今華人觀念攝影》(台北市:典藏藝術家,2008),頁13。

[4] 姚瑞中,〈從「幻影天堂」到「出神入畫」台灣當代攝影狀況〉,《非關真相:九〇年代至今華人觀念攝影》(台北市:典藏藝術家,2008),頁47。

[5] 同註4,頁48。

[6] 值得一提的是,誠如姚瑞中所說90後的創作者確實比較少關注現實,但解嚴一代的創作者(陳界仁等)在使用數位技術時,還是在乎歷史與政治的問題。換言之,重要的還是在年代的分野以及回應的時代不同,而不是只要用數位就無關政治或歷史。

[7] 陳慧盈、簡正怡 編,《出社會 : 1990年代之後的臺灣批判寫實攝影藝術 》(高雄市:高雄市立美術館,2012)。

[8] 郭力昕,〈新紀實與攝影新世界〉,《攝影之聲》 01期,2011。

[9] 郭力昕,《製造意義:現實主義攝影的話語、權力與文化政治》(台北市:影言社,2019)。

[10] 郭力昕,《再寫攝影》(台北市:影言社,2013),頁13。

[11] 林志明,《複多與張力 : 論攝影史與攝影肖像》(台北市:田園城市文化,2013),頁48

[12] 王聖閎,〈田野的誘惑與藝術史的重新評估〉,《典藏Artouch》,2015。取自https://artouch.com/views/content-5767.html

[13] HAL FOSTER ”Dailiness According to Demand.” October. 158(2016): p101-112.

[14] Rosalind Krauss, A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition, London: Thames and Hudson, 1999.

[15] George Baker, “Photography's expanded field,” October, 114 (2005): 121-122.

[16] 卡帕尼(David Campamy)著,《攝影與電影》(陳暢 譯)(南京:南京大學出版,2018)。

「現象書寫-視覺藝評」專案贊助單位:財團法人國家文化藝術基金會、文心藝術基金會