行星之暗面:向死的極限體驗

面對行星內戰與生態危機,2020台北雙年展《你我不在同一星球上》,策展人布魯諾.拉圖(Bruno Latour)與馬汀.圭納(Martin Guinard)運用北美館的空間佈置,讓在二樓的全球化星球與一樓的實地星球作為一種交互映射。如果說現代性帶來的全球化危機,像是在二樓的天上籠罩我們;那拉圖則是把希望跟重心放在一樓的「地」。以蓋婭、臨界區與實地星球,當中的菌絲、藥草、蘑菇、地理、原住民的生態觀與氣候狀態,召喚另一種不同傳統哲學的本體論:多種不斷纏繞、互相影響、不斷產生關係、不分階級的行動者、跨物種共生的「網路連結」。網路連結出來豐富的平面生態,同時挑戰人類中心的階級制。

拉圖並不承認有個終極的「一」(全球化理想)可以整合世界,這世界早已分崩離析(全球理想的破滅),不同的人生活在不同星球上,不是說我們有同一個自然,只是文化跟語言建構的不同,而是你我的自然本體論都激進徹底不同。面對極端地「差異」與「敵我劃分」的戰爭臨界點,我們需要「外交」與「協商」(外交新碰撞跟協商劇場)。

儘管拉圖承認差異的根本前提,但是我們還是可以看到整個展覽的重心還是放在實地星球(TERRESTRIAL)(也可以說是2018年台北雙年展《後自然》的主題)。這同時也讓我們去思考,到底為什麼拉圖要用「行星」來區分不同本體論?不同「宇宙論」的宇宙政治不是更好嗎[1]?為什麼不直接用生態學?行星跟島嶼的關係又為何?行星蓋婭如何不只是拉圖「扁平本體論」(Flat Ontology)的跨物種共生,而更接近暗黑瘋狂的極限體驗?

為什麼是「行星」?

為什麼用看似球體的「行星」來談「你我不住在同一星球上」?拉圖自己也提到「在過去四十年間,我們已看到生態學並無法形成團結,相反地,它造成分裂,它讓必須面對其失敗的世代和能躲過其後果的世代分裂;它讓已遭受氣候災害的地區與受到保護的地區分裂;在每個地區中,它在某些階級與因他們的決定而蒙受不成比例之苦果的階級之間造成分裂。」[2]也就是說,生態學的概念很難凸顯「分裂」的世界。反而行星,可以寄生於全球化的球體想像,又同時批判球體的整體問題,以行星提地球分崩離析後不同群體引力間的張力,在我看來是更加切實的(比起單純直接讚頌生態連結)。

讓我們回頭看看行星的譜系,以及其對球形想像的批判。從後殖民理論家史碧華克(Gayatri Spivak)曾提出「行星性」(Planetary)概念[3],以後殖民角度挑戰在螢幕上「藍色彈珠」供給人類採集的全球化資源,強調行星跟具體情境跟生活連結的流體變貌 ,而不是把行星在螢幕上化約成藍色彈珠的客體化(這基本上預示了拉圖的實地星球,不是藍色彈珠,而是具身性的體驗)。

後殖民這條路徑,到查可拉巴底(Dipesh Chakrabarty),面對人類世的末世感則更強,他也區分了「世界歷史」的人類時間與非人類尺度的「行星歷史時間」,批判現代的地球工程仍在人類中心想像,他也強調除了岩石層跟大氣圈之外,還有人造的「技術層」包覆著這顆行星,技術層也有自己的生命在改造這顆行星[4]。

另一方面,許煜的〈一種行星思維〉,更是深度著墨行星的「技術問題」。史碧華克、查可拉巴底跟拉圖的重心更多是「多重本體論」的問題;然而,許煜覺得關鍵點在於人造的「技術」(或者說是第三持存),我們太過於依賴既有的西方技術,導致了模控學對全球的控制,而忽略了複數的「宇宙技術」(他的提問是為什麼只有一種全球化技術?)[5]。要言之,全面覆蓋行星的「技術層」問題更多被許煜搬到檯面上,而行星思維則是擺脫全球化技術控制的契機。

回到台北雙年展的拉圖,他的「行星」則是包括各種不同異質本體論的人與非人。包括人類中心的離地全球化(引發保護主義崛起,還有想丟掉這顆星球去殖民其他星球);以及著陸的實地星球(蓋婭、關鍵區)。拉圖的「行星」概念,不是單純不要全球化,讚頌生態;而是同時包括全球化,以及跟其他不同物種交織的實地星球。

《你我不在同一星球上》,不像《後自然》單純要我們接受跨物種共生的生態網路。而是讓觀眾自己做出選擇,展覽也凸顯了全球化跟實地星球的衝突與矛盾,我們到底想要在全球化-人類世-人類中心發展必然的窮途末路?還是擺脫球型整體的本體論想像,著陸與更細緻地重新回到「異質大地」(老實說他丟出來的選擇很明顯,誰想要末世)?拉圖更強調在美術館部署「星象廳」,激活「分裂行星」以及其交互作用的引力關係。要言之,拉圖並不覺得有個「統一」的自然或球體可以把世界涵括起來,我們早已分裂[6]。

上述討論行星或者技術理論家的呼籲,大致是批判現代性的自然/文化區分、批判主體/客體的劃分、批判把行星客體化其實我們都是蓋婭行動者的一部分、還要批判「批判本身」必須保持距離的問題(刻不容緩,要介入行動),同時區分跟一般綠色環境保護者的距離(因為他們還是把行星變成地球工程數據統計的客體,而沒把行星政治化)。另外,再罵幾句人類中心主義配上歐洲現代性的自省,還有我們如何在末世當下進行結盟(跨物種與跨學科的結盟)、呼籲我們去翻譯不同尺度,重新測繪這顆行星、用美學感知的重新分配抵抗現代技術的控制。拉圖也區分「生產系統」跟「生育系統」,前者是人類中心對土地資源的統治,後者則在培育各種物種之間相互依存的關係[7]。一切一切的基礎,都是站在拒絕當下劇烈加速度的末世感,強調如何「創造生命」的前提(德勒茲意義上對生命肯定跟萬物活力的讚頌)。

相較上述檯面上的理論家,以拉圖公開的照片為代表(圖像也是行動者),有禮公共知識份子的樣貌,想要修補這顆當下即末世的行星,不分物種高低階級,讓我們注意到不同物種的聲音,試圖在絕望的人類世中找到一絲絲希望。

暗黑的行星

然而,還有一種極致悲觀、厭世與末世絕望感的方式,較不被人關注,不是跟著人類學這一脈,而是跟著思辨實在論這一哲學路徑發展出來的「行星」。不約而同的是,媒介理論家尤金薩克就提出了「地球」(Earth)(客觀的科學研究對象)、「世界」(World)(人類主觀的世界)、「行星」(Planet)(沒有我們的世界,物的世界)的角度,談完全去除人類(去掉關聯主義)的冷酷「行星」[8]。

如果說,司碧華克談的行星是主觀世界(現象學意義上的),以抵抗藍色彈珠的客體化;拉圖的實地星球(蓋婭)是所有行動者連結的活躍網路,他也提到蓋婭是敏感的婊子,以挑戰全球化星球的離地以及對於球型的整體想像。那麼,薩克的行星客體則是絕對、黑暗、冷漠、沒有人的外部與終極荒漠/深淵(惡魔),這行星在薩克筆下卻是瘋狂、恐怖、髒污、噁心,逼近極限地讓人無法承受。。

台北雙年展的《後自然》以及《你我不在星球上》實地星球上的許多作品都偏溫和,藝術家大都是把一些平常注意不到,默默在背景運作的「行動者」(松茸、菌絲、動物、礦石、雲、氣候)翻譯出來,讓我們重新連結這些事物,讓人感覺不同尺度的並置。

然而,這樣子的翻譯還有各種結盟,還是溫和良善的強調萬物的生生不息(像拉圖老先生一樣,雖然他多本書在爭辯自然/文化二分導致的問題,他最多就是說蓋婭是婊子)。而少了極致瘋狂的暗黑與異端體驗,某種深入骨髓的剩餘物、毀滅、疏離、詭異與不可思議的體驗。儘管如此,在北美館二樓尾端的洪子健的《我的敵人的敵人是我的朋友》(2020)以及范柯.荷瑞古拉芬《腐敗的空氣──第六幕》(2019),還有皮耶.雨格(Pierre HUYGHE )的《體外心靈(深水)》(2017)較有讓人感到某種末世般不安的感覺,而不是只是單純翻譯出各種不同的尺度。

在此,我想用三件強烈體驗感的,補充台北雙年展那種跨物種、跨學科、共生、後人類成為一種口號的不足。進而結合強調「內在體驗」(Inner Experience )的巴塔耶(Georges Bataille)、傅柯(Michel Foucault)、蕭沆(Emil Cioran)的路徑,談一種跟死亡跟毀滅直接撞擊的生命體驗,人的感官與腦袋逼臨極限的體驗。以及撕裂和諧秩序,給人創傷、痛苦與耗費的行星。

暗黑深淵的極限體驗

「我們的命運既然就是要跟大地和星球一同腐朽,那我們便只能像一群認了命的病人那樣四處遊蕩,帶著對那可怕而無用的必然結局始終的好奇,一直到時間的結論。」[9]

我們可以進一步思考,大地,如何不只是各種尺度的小精靈的翻譯?如何不只是身心靈般帶給人宗教感的療癒?而是尺度殘暴到讓人無法承受的怪物?更進一步問,如何不只是關係網路的連結,而是關係的「斷裂」?跟全球化星球的日常語境(自然/文化的二分)斷裂只是最基本的第一步(拉圖的疾呼,多元本體論的追求,在地的連結跟探索);我提到的斷裂與體驗,更多是在翻譯跟轉化方法上的徹底斷裂,一種面向湮滅與絕望的終極斷裂。

「如今,繼之而來的,卻是一副智慧在其中消滅殆盡的世界景象。這是大自然喧鬧的狂舞:山陵崩潰,夷為平原,地嘔屍駭,骨浮於木:天星下墜,大地火海,眾生枯萎,邁向死亡。末日的價值,不再是過渡和許諾;它只是一片黑夜而世界古老的理性將在其中沉亡。[10]」

想要在末世當下找到跨物種結盟希望的拉圖,不知道會怎麼看傅柯在《瘋狂史》這番話?拉圖這樣跟科學結盟的理性智者,該如何看待這種極端怪誕的宣稱?一種幾乎接近自毀的世紀末強度。傅柯並沒不覺得末日只是過渡,而是一個最根本埋葬理性的黑暗,相較於拉圖對末日的拒斥以及對於光明的讚頌,傅柯幾乎浸淫於黑暗的末日感的體驗,甚至在字裡行間凸顯了某種絕望的狂喜。這絕對不是單純的反理性,而是一種具體運作的「內在體驗」。

關於內在體驗,我們也可以來到巴塔耶對大地尖叫的迎接,而不是對於大地的拯救。「我愛雨,雷電,污泥,浩渺的水面,大地的深處,而不是自我。在大地的深處,噢,我的墳墓,將我從自我中釋放,我不願再是他。[11]」儘管跟上面那些後殖民或者強調科學的行星理論家在不同語境,但我們可以感受到巴塔耶並沒有要回歸大地的表面(拉圖的著陸於關鍵區),而是大地的根本深處,接近死亡(自我他者)的陌異深處。他的「普遍經濟學」,也是強調不為任何目的「耗費」生態觀,而不是功利性的保存。

關於這種徹底放逐的耗費,思想家蕭沆也提用生動的文筆寫下地球傷口的膿汁感。「一種狂舞之譫妄般的宇宙生成;一場痙攣之巔峰,任隨怨恨控制了一切......萬物都直奔一種醜陋典範而去,對著一份異形的理想嘆息......一片鬼臉的天地,一陣鼴鼠、鬣狗加蝨子的狂喜......除了對妖怪和蛆蟲而言以外,對誰來講都再也沒有任何前途。一切都在走向醜陋與壞疽:這地球流著膿汁,而人們卻在那明亮的潰瘍光線下展示著他們的傷口......。」[12]我們可以看到,流膿、潰爛、異形般的地球,一幅比地獄更地獄的景象,已經超越拉圖提到充滿生命活力的「關鍵區」,而是充滿了絕望感的深淵,冷酷地不留一點希望。

相較於萬物活力生機路線,我更想透過上述引文,去思考暗黑的死亡路徑。行星的污痕跟盲點,是拉圖在雙年展的各行星中較少深度著墨的。也是藉由死亡與煙滅的極度體驗,我們才能真正感知到生命。而不是用生生不息的理所當然呼籲(實地星球),去侷限大家對行星的激進想像(儘管拉圖有提到行星間的衝突)。

行星巨獸的毀滅

以下我將討論弗朗西斯·埃利斯(Francis Alys)的《龍捲風》(Tornado, 2000-2010)、哈佛感官實驗室Lucien Castaing-Taylor與Verena Paravel的《地海之詩》(Leviathan ,2012)以及皮耶.雨格的《非環境界》(UUmwelt, 2018)。他們都更近一步以毀滅性的方式推進行星的極度體驗。而不是只是用扁平網路方式,歌頌萬物活力,跨物種交織,或者翻譯不同尺度。

他們也不同於強調生態議題的作品,看他們作品時觀者會感到一種極度的不安,頭皮發毛腳底發冷與不可置信的神奇感受。然而,這些作品也跟大地的瘋狂感有關,如果對拉圖來說蓋婭是敏感的婊子(相較溫和大地媽媽),那在這邊蓋婭更接近毫不講道理的殘酷巨獸。

《龍捲風》:瘋狂的耗費身體

讓我們先從《龍捲風》開始。在畫面中,我們可以看到一位男子手持攝影鏡頭奮不顧身衝進沙塵狂暴的龍捲風(真是瘋子),然後我們可以看到狂風不斷席捲鏡頭,展場放出來的咻咻噪音也不斷轟炸觀者,而主觀鏡頭上還可以看到沙塵不斷啪打,以及男子的呼吸聲,不時因為風暴太強,攝影機拿不穩還會拍到男子的腳。這一切彷彿穿出螢幕席捲觀者,把觀者也捲入那團風暴當中,你我都避不掉。然而,衝進去風暴中心後,我們感覺到的是一片的寂靜。

一種接近臨界的不可能體驗,這是埃利斯花十年在墨西哥「追風」的作品,被濃縮成30分鐘左右的感官錄像體驗。在當中我們可以感受到藝術家身體的耗費。當然有許多談這作品的方式,會提到墨西哥的偶然風暴是隱喻政府對人民的鎮壓。但我更感覺到一種接近大地強烈的極限體驗。

對照來說,談生態必提的當紅炸子雞奧拉佛·艾里亞森(Ólafur Elíasson)的作品,雖然他很到位的把對生態環境的認知(科學數據)轉化成「身體體驗」(用空氣、冰、霧氣、環境等空間讓人用身體感受,那些在我們日常生活中發生的全球暖化)。然而,他的作品還是偏向於奇觀美學化(潛在日常中的生態危機),少了埃利斯幾乎用暴風衝擊觀者(跟自己)生命逼近極限的危險感。

另一方面,相較於埃利斯詩意日常的作品,龍捲風特別的暴力與帶感(雖然中間穿插一些狗的片段還有緩慢空景以及小龍捲風的可愛炫風)。這種感受,不是追龍捲風族那種保持著安全距離,在外拍龍捲風奇觀。而是用肉身衝撞進龍捲風內部,並把那種感受帶給觀者。在展覽現場的狂亂音場部署中,觀者不是在外觀看末日奇觀,而是「沈浸於內」。扣連上述行星的生態危機,觀者不再能保持安全距離,而是感覺到一種近身於世的風暴,還有某種不斷朝向自毀的奇怪感覺。

《地海之詩》:海獸的地獄體驗

另一部讓人印象深刻的音像沉浸式作品,則是哈佛感官人類學實驗室的《地海之詩》。昏天暗地,萬物齊鳴,水浪不斷地拍打、載浮載沉的鏡頭,讓人感覺到一種噁心的暈眩,海浪、死魚、血水、海鷗、船員、船隻機器的運轉,全部纏繞交織在一起,成為海上的「利維坦巨獸」。

我在看完這部片的時候,也有一種親臨地獄的不安感。如果說埃利斯是用手持鏡頭的肉身衝入龍捲風怪物,那《地海之詩》的鏡頭語言,完全是借用環境交織的力量,去人類中心的不斷運動(儘管有後製人類的剪輯),但是運鏡的方法,完全是自然的力量、海的力量、死魚的力量、船隻搖晃的力量。船上的生態系,不斷連動,船員要捕撈與窄殺魚,而異化的船員也有幾顆長鏡頭,在休憩時出現某種漠然的臉。

不同於人類學家,運用側拍的方式記錄對象;《地海之詩》完全沒有對白或人類學檔案。直接把GoPro丟到海裡跟船上,讓機器隨波逐流。在視覺方面,GoPro畫質不清晰的鏡頭鮮豔色彩,也帶出了雜音噪點跟粗曠感的壓迫(相較於高清畫質)。而鏡頭同時帶出的海水、血水、魚屍腐爛「味道」也不斷打擊在觀者身上,觀者可以從影像中感覺各種感覺連動,並體驗到極度不安的感受。

最值得注意的是「聲音」,海浪的聲音跟船隻機械的聲音,有如恐怖的巨獸在不斷呻吟,一種極致地影音暴力不斷襲來。要言之,一切都直接作用到身體上,比情動更加情動(Affect),這種感受,讓人完全忘記鏡頭的再現政治,而是感覺到一種身體逼近極限的體驗。

對照來說,杉本博司《海景》(Seascapes, 1980-)攝影作品,海天水平分割的永恆感所帶出冥想的精神體驗;在《地海之詩》變成巴洛克般地巨獸狂舞,人沒辦法在平靜,而是被襲捲入惡水的洪流當中。

在《地海之詩》中觀者無處可逃,彷彿一同處於末世情景(不是觀看末世,而是身體就處於末世)。「黑暗」也不斷籠罩著整個場面。尤其是最後一幕海鷗-大海-天空的混沌交織,飛舞的白色海鷗群跟黑色海波奇妙地不可分離,鏡頭時而貼近海鷗、時而浸入海下,一種在水上與水下的詭異「交界」帶也打開模糊地介於地獄與詩意之間的空間。

《非環境界》:人工智慧交織的末世體驗

關於末世,最後不得不提法國藝術家皮耶·雨格。儘管他的作品常被拿去關係美學(Relational Aesthetics)的脈絡,但在我看來,他作品有強烈「斷開」關係的極端疏離感。相較於《龍捲風》以及《地海之詩》狂亂毀滅般的身體極限體驗,皮耶雨格的作品情境異常冷靜,但又讓人不安。

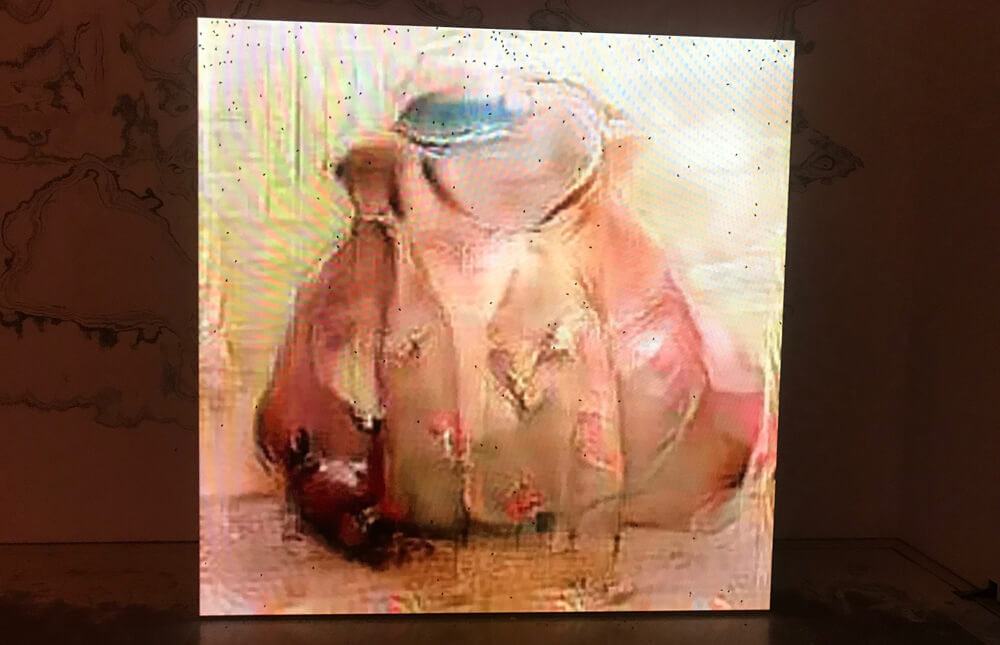

走入《UUmwelt》展場,可以在黑暗展場看到五頻巨幅螢幕(有如大幅廣告牌的LED),不斷快速閃頻播放讓人無法辨識的影像,當中有如培根暴力扭曲的繪畫(但又不是)不斷朝觀者襲來,而空間中也彌漫著低音的氛圍聲音。仔細觀看空間,大量的蒼蠅散布在畫廊,有些黏在螢幕上(彷彿成為螢幕像素)、有些死在螢幕前、有些黏在觀者上。而牆壁上的油漆參差不齊 ,粉屑脫落在地,隨著觀者的移動,這些粉屑跟蒼蠅也會開始攪動。更誇張的是,一切環境的配置、觀者腳步-蒼蠅-粉屑-燈光等,全部都被空間內置的感應器監控,這些參數會回頭控制那幾幅巨幅影像的播放速率。整個展場環境帶給人某種近乎末世的不安感,讓人不寒而慄。

這些不成人形的古怪影像,是皮耶雨格跟日本京都大學的研究團隊的成果合作,該團隊在不斷實驗如何直接提取人腦內的影像,並且經過神經算圖機制,算出匹配的影像。簡言之,人類離直接「讀心」不遠了,我們可以不用經過任何輸出,直接呈現心裡(腦裡)想的影像。史蒂格勒提到的第三持存(記憶的外置化),在這方面變成了一種詭異的模糊地帶,記憶不需要外置(語言、繪畫、打字、書寫等),就可以直接輸出成「心智影像」。然而,這影像卻極度的抽象不穩定,不像是矽谷那套神經算法樣板、也不像一種既定影像符號,而是接近培根的瘋狂影像。

此外,大幅狂閃的正方形LED螢幕,也彷彿讓觀者「被」這些「心智影像」看(而不是我們看這些影像)。在這套循環機制裡,人類不是必要的存在。我們,彷彿被隔絕在這套圖像記憶-蒼蠅-粉屑合成的展覽巨獸機制之外。

讓我們推測未來,未來人類滅亡後(不遠了),外星人來地球考古,可能看不懂一般科技再現的影像,而更能讀取這種直接的「心智影像」。如果說蒼蠅就是外星人,那這些影像展示的對象,可能不是人類的雙眼,而是停在牆壁上蒼蠅的複眼。

一整套不可見的機制跟關係網路在運作者,人跟非人也不斷連動著,有如「系統美學」(System Esthetics )強調這些看不見的關係網路都是作品一部分。螢幕上的「心智影像」,更是藉著現場具體的物質運動不斷增生質變。與其說,皮耶雨格強調的是關係網路的連結,不如說是「除了人」的關係網路(人工智慧、蒼蠅死屍)都在活躍增生跟死亡。也就是說,有種強烈的斷裂跟冷漠的末世感,深藏在這組作品的運作當中。這並非萬物共生,而是人滅絕之後,這套系統還會不斷繼續生成計算。

相較於關係美學強調建立關係、社會介入、產生新連結,皮耶雨格狠狠把人撤離於關係之外,人的元素在他作品中並不特別重要(美國極簡主義論述以來強調必須觀者在場的「劇場性」)。皮耶雨格所創造的行星,有如外星人般極致冷漠,把人也作為如同蒼蠅的物。一種抹殺人存在的環境作品,他並不強調人行動的主動性,人只是環境當中及其被動的一環(誰會想在放置一堆蒼蠅的展覽好好看作品?)。

為什麼行星只能求生?

從拉圖與後殖民理論家抵抗現代性的行星,到薩克沒有人的暗黑行星,再回溯到巴塔耶等人的自毀內在體驗。我們可以注意到,死亡、斷裂、疏離跟暗黑的極限體驗是拉圖的扁平本體論所欠缺的。

藝術理論家葛羅伊斯(Boris Groys)提醒我們「今天奴役並壓迫生命的似乎正是那些打著理性進步、關愛生命旗號的機構體制!所以我們拒絕傳統理性認識基礎上的普遍觀點。 」[13]這恰恰對反於拉圖睿智般呼籲求生的網路連結(這樣的連結不就是大數據運作的模式嗎),而是某種對於生命的解放跟推到極限的不可能性。為了對抗這種不斷連結的生命治理,我們必須在藝術家作品中,凸顯行星狂暴又疏離的體驗強度。

在《龍捲風》,我們可以感覺到某種不求生,直衝暴風中心的身體感;在《地海之詩》,我們可以感受到海浪撞擊在身體上的窒息與情動;在《非環境界》我們可以感覺到被不停演算的心智圖像打擊,人有如死屍般被展場觀看。

你我不在同一星球上,除了全球化跟實地星球的對立僵局之外,還少了推進行星極限的「暗黑盲點」。一種跟我們內在體驗的大地、狂亂的風、邪神的海與疏離環境有關極致的斷裂感,才更能在一切都是關係連結的活死人當下(大數據的關係網路),以「向死」的體驗激發另類的異質生命。

參考資料

[1] 晚近台灣當代藝術的龔卓軍、徐文瑞與黃建宏等策展人,也特別關心不同於「現代性-全球化-人類世-末世」軸線之外的「多元宇宙政治」(原住民、山林、技術問題等)。然而,「宇宙政治」還是直接肯定了多元自然的烏托邦想像,而不是直面當下技術引發的各種矛盾複雜的衝突問題。除了黃建宏較運用技術哲學家斯蒂格勒(Bernard Stiegler)的路徑,探討技術發展的潛殖問題《穿越−正義:科技@潛殖 》;大多策展人的方向多為轉往全球化之外的另類路徑(尤其是在地原住民宇宙觀)。

[2] Martin Guinard, Eva Lin, and Bruno Latour, ‘Coping with Planetary Wars’, E-Flux: Journal, no. 114, December 2020.

[3] Gayatri Chakravorty Spivak, ‘Imperative to re- imagine the planet’, An Aesthetic Education in the Era of Globalization , Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

[4] Dipesh Chakrabarty, The Climate of History in a Planetary Age, Chicago: University of Chicago Press, 2021.

[5] Yuk Hui, ‘For a planetary thinking’, E-Flux: Journal, no. 114, December 2020.

[6] 該被砸毀的是全球,是全球性本身,是我們對全球的理想。拉圖(Bruno Latour)(陳泰榮, 吳啟鴻 譯),《面對蓋婭:新氣候體制八講》,新北市:群學,2019。頁223。

[7] 拉圖(Bruno Latour)(陳榮泰, 伍啟鴻 譯),《著陸何處:全球化、不平等與生態鉅變下,政治該何去何從?》,台北市:群學,2020。頁176。

[8] Eugene Thacker, In the Dust of This Planet, Zero Books, 2011.

[9] 蕭沆(Emil Cioran)(宋剛 譯),《解體概要》,浙江大學出版社,2010。

[10] 米歇爾.傅柯(Michel Foucault)(林志明 譯),《古典時代瘋狂史》,台北:時報出版,2016。頁36。

[11] 喬治·巴塔耶(Georges Bataille)(尉光吉 譯),《內在體驗》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2017。頁116。

[12] 蕭沆(Emil Cioran)(宋剛 譯),《解體概要》,浙江大學出版社,2010。

[13] Boris Groys, Under the Gaze of Theory, E-Flux: Journal, no. 35, 2012.

「現象書寫-視覺藝評」專案贊助單位:財團法人國家文化藝術基金會、文心藝術基金會