開始呼吸的空間、身體與圖像

在各種技術不斷發展發達的今天,我們如何考慮技術對感知的影響?技術跟人的關係到底為何?這些技術媒介是如何調整人們對空間的理解?

人類開發出各式各樣技術,正不斷改造我們認識世界的方式。科學領域透過各式各樣的儀器,試著將混沌的世界賦予標準秩序,達到普世的共識系統,以利控制、操作與預測。藝術領域也有許多藝術家發展各式各樣的技術來打開我們認知世界的各種方式,舉凡繪畫、雕塑、攝影、再到裝置。但有別於科學建立的量化、普世與客觀準則;藝術作品更試圖挑戰既有秩序。儘管今天有些藝術家會大量運用科學的方法,但他們都不只是再現現實,更多是翻攪我們對現實的同質理解,以後設角度對形塑世界的前提發問。空間的計算與規劃

當我們談到認知世界的方式,沒辦法避免兩個先決的前提條件——時間與空間,本文先不討論複雜的時間問題,而是更聚焦在「空間」上。西方哲學從笛卡兒(René Descartes)以降尊崇理性與抽象方法,將空間化約成可計算的單位,他的心物二元論更是把永恆主體精神視作超越易變物質的存在,而這套系統也持續在科學或日常生活領域發揚光大。舉凡人體剖析圖、地圖繪製、今天google地圖的使用,都是把主體作為上帝視角,純視覺性地觀察與計算客觀世界。

然而,今天許多藝術家則重新回返物質,挑戰抽象的超越主體。他們不落入日常預設或理所當然的科學框架,而是質疑其前提,擾亂被科學清楚定義的世界,將被科學去魅後的世界再次投入新的混沌。

在這重返物質的過程中,有的藝術家認為我們得離開技術異化世界,回歸田園詩歌,跟大自然共融,追求不被科技污染的本源(嬉皮文化與New Age延續大抵是這脈絡,坊間盛行的身心靈也跟這脈絡脫離不了關係)。但是,這樣卻又弔詭地再次肯定與強化「自然-技術」的二元對立系統;而不是辯證地思考自然早已被技術改造,技術也成為自然一部分。此外,懷抱鄉愁的避世心態也難以面對當代社會的困境。

重新介入技術,跟技術共謀

相較鄉愁感來說,今天有另外一群重新介入技術的藝術家,他們很入世地再次潛入日常中難以避免的技術,也知道我們回不去那個自然本源,於是他們選擇跟技術共謀,進而從技術的縫隙中瓦解常規。或者說,重新挪用這些用於理性計算的技術,將他們從秩序的霸權中解放,挖掘當中潛在的幽靈與矛盾,進而破解高度自動化的技術黑盒子。

值得注意的是,當藝術家運用新的技術或虛擬裝置(8K螢幕、VR、AR、Google、演算法等),並不是單純再現或符應一個理所當然的世界,因為這樣又再次回到科學理性統治的常規,而只是透過新科技去再現、模擬或增強現有秩序。然而,藝術創作不能單純再現理所當然的世界,還得進一步質疑新技術構造現實的前提條件,後設地讓觀者意識到所有的圖像或再現並非如此不證自明。這些圖像都必須有物質條件或一套機制支撐,也就是——「媒介」。

不再中性的媒介

我們往往忽略了媒介,只注意媒介陳載的內容,但媒介卻構成了我們認知事物的方式。更為重要的是,這些媒介並非我們的身外之物;而是我們身體的延伸或義肢(拐杖、手機、人車合一等),共同跟身體交互作用,產生某種獨特的世界觀。而前衛或當代藝術家,都試圖將藏在內容後頭的不可見媒介,逼顯於觀眾眼前。透過跟身體交互作用的「媒介」,我們才能重新開啟對空間的思考;而不是落入科學計算,把空間視為再現、規劃、控制、預測的後果。

在當代藝術發展中,也開始有許多藝術家由傳統關注作品本身的傾向(比如繪畫、攝影等,框內元素決定一切,觀者相較被動接受),轉向關注與觀眾身體交互作用的「裝置」(框外各元素跟觀者的互動過程,觀者得主動建構)。如果說傳統藝術家在中性空間安置作品,觀者得在最佳視點凝視作品;那麼今天的空間則不再中性,觀者也轉化成動態與複數的,而這些裝置空間也回頭塑造人們的感知。

德國哲學家韋爾施(Wolfgang Welsch)曾提到空間跟身體的關係:「空間對我們意義重大——不是我們的認識能力的抽象機制,而是我們的身體性,那麼作為身體性存在物的我們來說,重要的不是空間本身,而是我們身處其中和放置於其中的空間處境。」[1]換言之,我們不能單純關注理性計算後的空間,而是得將空間重新扣合住被知性所忽略的身體。

空間、圖像與身體的互相調節

巧妙的是,如果我們拿「空間」類比「圖像技術」,在科學體制中它們都號稱客觀中性又不證自明。但是,空間或圖像都交雜著「身體」的主動建構,而身體也總是帶著一套歷史與文化在構造我們對空間的理解。「身體並不單純是一種自然構造物,也是一種歷史-文化構造物。毫無疑問,它規定了某種基本結構,但是這種結構是可以調整的——身體是一種能動和開放的潛能。」[2]換言之,身體不只是僵化地被各種技術物決定(科技決定論的悲觀),而是富含彈性、能動性與可塑性。

進一步說,我們的身體不只是單純被安置於中性空間,而是積極介入空間,跟空間互相調節。空間也持續刺激我們,它可以影響和改變我們的存在。「空間裝置不只是映照我們自身,還可以轉變我們、為我們的存在發展一種預期,為我們自身的教育提供舞臺布景。它能引導我們走出空間經驗的慣常狀態,讓我們接觸到對空間的不同想像。」[3]

由此可見,當代藝術家為什麼時常需要回應空間本身的問題。他們絕非單純透過新科技去精細地再現、模擬、確認既有空間,因為這樣經驗主體跟空間客體還是互相分離,空間仍是被主體觀察與分析的客體對象。事實上,他們更多得讓我們意識到身體與空間技術的纏繞與不可分割。

物質性與非物質性的空間技術

從上述問題基礎下,我們可以進入跟空間有關的作品案例。一種是限地製作回應場所本身,高度強調物質性;另一種是回應虛擬空間或新媒體技術的作品,更加傾向非物質性。兩種方法僅管互相滲透與影響(比方說限地製作的作品當中包含錄像,又或者錄像以空間裝置展出);但兩者主要的問題意識還是有所差異。

後設空間技術

這類作品試著干擾觀者的身體與空間之間的固定關係,試圖擺脫空間對觀者的束縛。此外,他們也不只是讓觀者在空間中看作品內容,而是透過各種物質性的操作讓觀者後設意識到空間本身就是充滿問題與歧義的場所。換言之,空間本身就是媒介,所以重點不是切割後的個別作品,而是整體空間與氛圍的形塑,在這類作品中,觀者能明顯感受到身體與空間的交織。

李傑的創作方法擅長運用限地的現成物或空間,透過投影與詩意的敘事打造某種曖昧的空間感,同時隱晦地夾藏對社會的諷刺與批判。另一方面,賴志盛的方法也是透過重新調度既有空間,讓人感受熟悉空間的陌生。並且依據環境安排各種讓觀者游走路徑,而我們也能在遊走的過程中,重新感知既定空間的不同面向。

他們都透過主觀的介入空間,以及調度各種現地場域的物質元素,搗亂空間的固定機制,所以作品不只是再現某社會事件或議題,而更多是對空間這前提條件提問。當空間的佈置產生改變,也同時讓人感受到某種既熟悉又陌生的「空間-身體」感。

值得注意的是,儘管他們有時會在空間中運用錄像,但跟思考圖像的藝術家還是有所差異。空間型藝術家運用的錄像還是在直接回應空間本身,錄像只是空間載體或創造某種虛擬空間,而不是在對形塑我們感知的圖像進行後設的剖析與探討。

後設圖像技術

相較上述關注「空間物質性」的作品,更關注非物質性的作品則是透過潛入圖像技術來瓦解技術,重新詮釋在日常中早已過量的圖像。然而,圖像跟空間的關係為何?事實上,這些圖像不斷在日常生活的每個角落塑造我們認知空間的方式。因此,當我們對圖像的既定模式被撼動後,對於實體空間的感知也可能再次產生變化。

圖像技術不只是觀察外部的客觀工具,更多是我們內部身體的延伸與義肢,它不是中性地等待觀察者觀看或運用,而是有主動建構我們經驗的能力。媒體理論家韋根斯坦(Bernadette Wegenstein)也提到技術與身體的建構性:「技術這些義肢不只是需要我們去觀察適應外部事物,它們成為我們的身體以及身體圖像的組成,天衣無縫地融入我們動力機制。[…]我們不能把媒介理解成某種天然身體的附屬品,而是把它理解成身體經驗的建構者。」[4]要言之,「圖像-身體」也是互相交織與建構,圖像並不只局限於視覺主導,更包含認知與身體的全面參與。

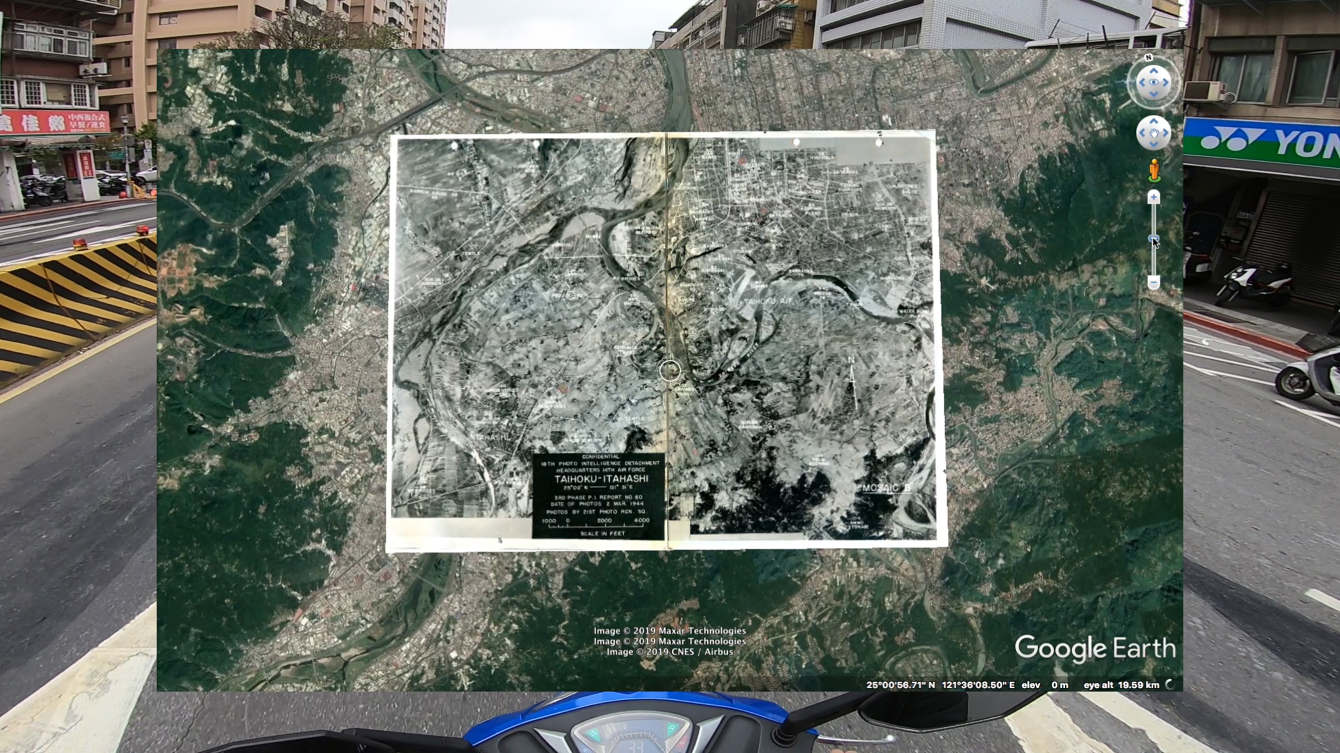

蘇郁心的《水眠II 西藏路下的赤池》則是潛入製圖技術,她以媒介考古學的方法挖掘潛藏於今天萬華西藏路下河流(赤池)的前世今生。她除了質疑今天google的圖像製作以外,更同時解構了日本殖民時代繪製赤池的地圖。這些號稱客觀的地圖技術,實則充滿了各種意識型態的建構,上帝視角的google並不比殖民時代的地圖更加中立,它反而將世界的複雜性簡化成可以控制的客體。

除了對地圖的後設批判,她還運用了各式各樣的鏡頭來替我們導航西藏路下的河流,舉凡在機車上的GoPro、空拍機、又或攝影機視角。此外,再加上過去與現在的地圖重合,這些複數視角的重疊與交叉,恰恰解放單一視角的霸權。重要的是,她侵入既有地圖技術霸權的裂縫,重新找到去殖民凝視的可能,而觀者也在這些圖像的辯證過程中,體驗複數地圖形塑的另類空間。

如果說蘇郁心嚴肅地解構製圖技術潛藏的政治;那麼廖柏丞的《失憶旅遊指南》則是讓圖像更幽默地跟實體空間產生流通,干擾大家對歷史地標的集體記憶。他潛入各大城市著名景點的圖像(在臺灣是以中正紀念堂為案例),偷偷把原本歷史建築的表面置換成清水混泥土[5],再將這張圖像製成明信片,並於中正紀念堂大量發放。此外,他還上傳這些「再製地標的照片」到google地標,當我們點擊google地標上中正紀念堂的圖片,也會顯示這些再製的照片,所以沒去過這些著名地標的人,可能就會覺得中正紀念堂是清水混泥土做的(就算去過我相信很少人會記得建築的表面材質)。

透過《失憶旅遊指南》,我們可以發現當代社會中歷史建築與旅遊記憶的均值化。而廖則調皮地潛入這套圖像影響人對地方印象的流通機制中,讓大家意識到這套機制的問題。所以這套作品的媒介不只是圖像,而是一套圖像、歷史建物以及集體記憶互相「流通的機制」。

要言之,相較於單純關注空間感的作品;這些更關注圖像的作者都透過跟圖像共謀,讓我們反思圖像與空間互相的形塑,而我們也在這過程中,更加主動地去思考或參與這些圖像,進而挑戰被科學計算與均值化的空間與記憶。

小結:能呼吸的空間與圖像

如果說科學形塑的空間是乍看中性、但卻充滿意識型態的,那麼藝術的創作則讓空間從壓抑的計算中舒張開,喚起生命與彈性。此外,相較著重於消費、展示、刺激人的奇觀空間;藝術也讓被奇觀統治的空間開始呼吸。

這讓人想到威爾許提到的呼吸跟空間的關係「呼吸顯然與環境有種特殊關係;通過呼吸,我們間接地與環境進行交流。在神話中,空間被以不同方式描寫成呼吸的產品。就連我們搏動不息的宇宙也與呼吸的隱喻相去不遠,收縮和擴張的關係正如呼與吸的關係。」[6]

關注空間的藝術家明顯呼應這段話,他們都潛入被治理的空間,讓空間開始展開有機的呼吸,同時,跟觀者的身體互相交織。而關注圖像技術的作者,則是將圖像從科學計算與消費觀光的壓抑中解放,讓圖像開始呼吸,邀請我們不斷調整身體的氣息來重新感受圖像技術。並在無處不在的技術中開鑿能透氣的裂縫,進而邀請我們想像另一個世界的潛在可能。

註釋

[1] Wolfgang Welsch著,《超越美學的美學》(高建平等 編譯),鄭州:河南大學出版社,2019,頁285。

[2] 同註1,頁287。

[3] 同註1,頁289。

[4] Bernadette Wegenstein著, 〈身體〉(肖臘梅、胡曉華 譯)。《媒介研究批評術語集》(W.J.T.Mitchell等編),南京:南京大學出版社,2019,頁31。

[5] 廖柏丞之所以用清水混泥土的材質置換,是因為建築背景的他,不滿現代主義時期的建築家,想用清水混泥土同質所有建築的慾望。

[6] 同註1,頁300。