再次升空:重構垂直視域的行星影像

垂直視域在今天彷彿內建到我們的視覺感官裡,隨著遊戲、電影以及Google map等技術的普及,帶出來的另類感官延伸,讓我們脫離地面,而是能有如上帝般地俯視一切,這樣的「全觀之眼」,讓我們能夠以一種抽離態度觀看全球整體,更甚至欣賞藍色彈珠的形象,我們彷彿能置身於外地欣賞這顆優美的彈珠。

然而,在海德格(Martin Heidegger)的眼裡,這樣的「世界圖像」(World Picture)全景,卻成為現代性宰制地球資源的工具,在圖像顯示的一切都變為可供人類擷取的資源。而漢納鄂蘭(Hannah Arendt)也延伸海德格的說法,提出全景的圖像如何讓人更加疏離世界[1]。此外,後殖民理論家史碧華克(Gayatri Chakravorty Spivak),也批判球體的意象只在螢幕上,並強調人跟世界連結的身體感[2]。「螢幕-全球化-世界圖像-藍色彈珠」從審美對象,搖身一變成為了西方帝國統治的視覺工具,讓人無所遁逃。然而,垂直視角只能作為控制的工具嗎?垂直視角能否具有重構人類視角的激進可能?

垂直視角的帝國凝視與戰爭技術

關於戰爭技術的擴張,媒介理論家維希留(Paul Virilio)以讓人不寒而慄的方式將視覺技術結合「戰爭與電影」。在傳統戰爭時,人類還需要跟他者在地表肉搏;然而在現代戰爭,一切都越來越導向同步化的視覺,人類無需親身在場,就可以同步在上空投下炸彈轟炸他方的敵人[3]。空拍技術,不只是大眾文化的審美視覺,而是藏著更多的窺淫、邪惡、與貪婪的眼睛,把地表的一切「東方主義化」,所有地表的熱點都是潛在要被消滅的對象。

2022 台灣國際紀錄片影展播了兩部跟垂直視野有關的電影,《光,無所不在》(2021)與《永無黑夜》(2020),不約而同呼應了由上對下投射的視角,並結合監控與戰爭的技術問題討論。《光,無所不在》透過散文電影的形式,探討實時監控地表的空拍影像,如何能有效「提前」抑制地面上的犯罪,並連動整套監控技術的關係。《永無黑夜》則像是呼應維希留的預言,探討飛行員如何殘忍地「視殺」地表人物,並且把一切發熱體作為熱感知的十字標靶對象,讓屠殺的行為有如遊戲一般,變成按鈕的控制,而不用親身上場。在今天烏克蘭俄羅斯戰爭的語境之下,遠距離的「空拍視殺」更是理所當然,也變得更加即時。

垂直視角,從來不是中性的產物,或者是大眾娛樂的審美。當中充滿了征服、殺虐、控制與貪婪的想觀看一切,西方啟蒙的「光」(結合技術發展),變成了全面的治理的「光」。全面監控以及預先消除地表一切暗黑的他者,把萬物「可視化」成為治理的產物。如果說,當代理論有強調萬物平等的關係網路傾向(德勒茲的根莖網路或者拉圖的扁平本體論);那在垂直視角鋪展開的視覺形式中,地表一切似乎也都是「平的」,沒有任何「深度」,人跟物一樣平等可以隨意被抹除。

然而,「垂直視角」卻是強調深度,以更新傳統「地緣政治」的地圖平面侷限。如果說過去的地緣政治,是以地圖為模板,探討國與國的邊界與衝突關係;那今天的地緣政治,則是擴展到「高空-地表-地下」的垂直縱深,不再單純依循平面的觀看,而是垂直的全面治理(從上到下、由裡到外)。而垂直也隱喻了「高-西方-北方-優良」對照於「低-東方-南方-劣等」的空間想像。換言之,今天垂直「高與低」語言上的政治隱喻,彷彿默默暗示越高越好,越高越能控制世界圖景,當中並不是扁平關係,而是充滿「階級」的縱深[4]。

垂直技術的治理,也帶出了全球化的球狀圖景想像。尤其是模控學、數位技術、自動化、全球網路的發展,更是讓全球治理變得更密不透風,監控、戰爭以及新技術幾乎無縫連結在一起,我們頭上的雲端,不是美好科技的烏托邦,而是技術網路對生命的無限治理。面對無所不在的技術治理,我們只能回頭尋找現象學的具身性(embodied)嗎?我們能否用倍增、疊加、錯時、與虛構的影像媒介,瓦解治理整體的工具?

行星影像的非人觀點:離地還是著陸?

面對上述的矛盾,我想透過「行星影像」來對抗全球化的技術治理,然而行星電影卻不是單純強調在地特殊性,而是連結人與非人的關係網路,回應生態的普世問題。行星電影並不強調「人類中心」的視角,而是幽靈、霧氣、地質、灰塵、苔蘚、菌絲等非人連結起來的複合網路。此外,行星影像也不排斥技術的中介整體觀,透過歷史追溯,我們也可以發展有別於帝國治理的「另類技術」,而影像媒介的操作,得以讓我們感知到既有媒介的侷限,並且開拓另類感知的可能[5]。

電影學者格萊伍特·朱彭薩松(Graiwoot Chulphongsathorn)也以「行星電影」( Planetary Cinema)來開展阿比查邦的作品,以凸顯霧氣與非人元素,強調行星電影跟人類世、政治與環境的關係。同時凸顯人類世藉由電影媒介的「可視化」,不只是讓人美學麻木,而是生態地連動不同網路,以凸顯不同時間尺度中,人與非人的交互關係[6]。

影像技術的可視化,除了貪婪的帝國之眼(聯盟垂直視角)之外,同時蘊涵著抵抗的可能,我們並不能完全撇除影像媒介(批判凡是媒介化就是邪惡之眼),而是要看到藝術操作如何讓媒介不再理所當然地服務於無所不在的消費主義(商業化的奇觀地景)以及帝國主義(政治監控),同時讓我們回溯過去,以展望更多潛藏於技術的不同潛在想像。

如果說消費主義以及帝國主義之眼,所使用的技術都在服務於特殊目的(市場吸睛或是軍事策略)。那麼,藝術的操作,則更像拆解既有技術結構,並導向遊戲地無目的性。德國藝術家史戴爾(Hito Steyral)在著名文章〈自由落體:一次對垂直視角的思想實驗〉,解構傳統透視法以及今天的垂直視角假設穩定地基的帝國治理特質,並凸顯當今的非線性視覺技術,如3D技術、電影空間的扭曲拼貼視角、攝影鏡頭的超真實、多頻道投影的動態視角,如何讓觀眾不再有最佳的地基視點,而是變得流離不知所措,一種不斷暈眩墜落的感受[7]。這樣讓人無法一次掌握的多重視角,也讓人想到行星視角的多重尺度,更是讓我們連結不同行動者(人與非人)的關係網路,同時反省與批判人類中心對「地理」的極端控制。

另一方面,影像學者Andrew Utterson也強調垂直視角如何不同於視覺奇觀的去歷史化跟去政治化,強調我們如何跟過去重新對話,讓過去重新出現在空中,並以巡弋(navigate)的方式航行於電影與技術史,他也提到「過去並不在我們的背後,而是在我們的腳下」。我們通過空拍機漂浮在空中,而空拍機的垂直視角,除了帝國之眼的功能性之外,同時還能讓我們在空中連結「過去」[8]。

然而,相較於上述重新跟垂直視角對話的學者,思想家拉圖更不喜歡「離地」觀點。拉圖認為「全球」與「本土」的對偶都屬於「離地」觀點,所以強調我們要「重新著陸」,共同成為「地族」,更貼近關鍵區(Critical Zone)的複雜肌理,不要再用自以為是的離地角度觀看視角[9]。2020台北雙年展《你我不住在同一星球上》的展覽佈置,恰恰把離地(全球化星球)跟國族保護主義(維安星球)部署在「二樓」,而讓蓋婭或關鍵區部署在「一樓」的實地星球。多少是要用「著陸」與不同物種的交錯,挑戰人類中心繪製的全球尺度,並以多重尺度重新測繪世界。

在不同尺度的交錯中,我更想聚焦於垂直視角,因為垂直視角恰恰是今天控制行星的主要工具,而大眾文化與戰爭中也廣泛地看到空拍機所乘載的垂直視角。這樣「非人的垂直視角」如何轉化成「另類操作」,以挑戰「全球化-帝國之眼」去歷史性的全面治理。要言之,非人的垂直視角,並非美學奇觀,也不是帝國監控,而是更加「推測」(Speculative)地讓人浸入歷史廢墟的過去與未來,以跳脫人類中心的當下,並思考另類尺度的可能。

以「非人行星」謀反「垂直帝國」的技術:許家維、吳其育與劉玗

回到台灣的脈絡,關於人類中心視角的裂解,以及非人的行星視野,同時連結歷史幽靈的反思。以下將以晚近當代藝術中許家維、吳其育以及劉玗的影像裝置,探討作品如何反逆空拍視角的治理,進而開展多重的另類尺度,以挑戰穩定均質的歷史與記憶。

近年來台灣有許多嘗試空拍視角的創作者,為什麼以許家維、吳其育與劉玗為案例?比如,齊柏林《看見台灣》以空拍視角呈現台灣的壯觀地景[10];黃湯姆的《反轉戰爭之眼》將空拍視角當作見證歷史與反轉的實證工具;李立中的《台灣空中戰事》將鴿子視野連結虛構的歷史檔案;乃至於袁廣鳴的《日常演習》把空拍視角作為都市的無人寓言,不過他們都特別關注台灣在地的特殊性。然而,許家維、吳其育與劉玗,則更多虛構、敘事、推想、廢墟以及影像空間的調度,進而連結不同文化的行星影像,不只是聚焦台灣在地的垂直視野,而是透過空拍串連跨國的歷史、政治與人類的信念。

非人的歷史視角:許家維《飛行器、霜毛蝠、逝者證言》

走入展場,可以感覺到四頻錄像的冷調特質,喃喃地日文旁白敘述著一些碎片的日記片段,而錄像裡的空拍機、蝙蝠、檔案影像則是以一種詭異的方式湊合在一起,觀眾每次看到的影像與旁白幾乎都是不同的搭配,而影像中可以看到空拍機的機身如何詭異地穿梭於廢墟當中。

許家維在《台灣總督府研究》發表的《飛行器、霜毛蝠、逝者證言 》(2017),讓人以一種碎裂的方式進入歷史(這也連結到他進來作品的碎感),我們很難把這錄像以因果序列的方式統一起來,統合成完整敘事,而是看到隨機演算的連結。如同孫松榮的評論「如果溯史總是一建愈是更顯遙不可及的事,顯然許家維的創造性藝術實踐,在於讓這些片段絮語已不可能完整彷彿碎片的型態體現出來。」[11]然而,除了歷史碎片重估之外,我更好奇許家維如何把「空拍機-蝙蝠-幽靈留言」這些「非人」的元素串連在一起。

在錄像當中的視角,彷彿沒有人類、連剪輯的手法也不依賴於人,有如資料庫般地不斷運算。我們可以看到許家維在該作中,試圖把人去除,有如讓行星的非人元素重新出聲,進而連結今日的技術(空拍機)、過去的技術(戰機投射飛彈)、死去的人(幽靈日記)與至今仍然不時往返的動物(霜毛蝠)。除此之外,還有個默不做聲的主角:海軍第六燃料廠的新竹支廠遺址——在現代性進程中被遺忘的廢墟空間。這些非人元素,都在許家維的追憶中重新連結,也凸顯了人類歷史的侷限,是怎樣忽略這些同樣作為行動者的非人。在我看來,與其說許家維在碎化人類歷史,不如說他更像是探索非人視角的「行星歷史」。

相較於帝國之眼的垂直視角,許家維的空拍機有更強的反身性特質(凸顯自身被拍),同時扮演著幽靈一般地訴說著過去碎片化的軼事。展場空間當中隨機演算的碎化視角,也挑戰軍用空拍機(轟炸機)的「整體視角」。許家維也意識到「空拍機-轟炸機」的軍事關聯,然而此時的空拍機不再是貪婪的帝國之眼(追蹤十字標靶),而更像目盲的說故事幽靈,無目的性地以它的身體與蝙蝠一同在海軍第六燃料廠飄舞,進而以不穩定的姿態,擾動人類的穩定框架。

不可見的空中政治:吳其育《亞洲大氣》

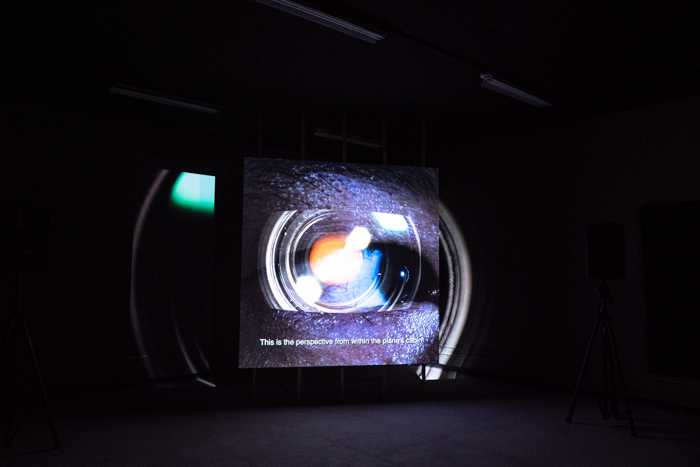

如果說許家維將廢棄軍事空間在螢幕上呈現,那吳其育的《亞洲大氣》(2018)則是把空拍的問題帶入軍事空間本身,觀眾不只是旁觀演算法的敘事,同時身體成為浸入空間的一環。觀眾可以看到走廊隔開的兩個空間,兩個空間分別播放著近似正方體的大型錄像,上頭有著類似《2001太空漫遊》人工智慧的「哈爾」(HAL 9000)形象以紅點閃滅的方式在跟觀眾說話,並且畫面不時疊合與轉換成充滿血絲的「人眼」。彷彿無疲勞的「乾燥機器之眼」,與人類「過度觀看」後充滿疲勞與迸出瘋狂血絲的「濕眼睛」,詭異地疊合一起,一同凝視著在場的觀眾。

吳其育跟空總《再基地》展覽合作的《亞洲大氣》,透過空總軍事遺留的碎裂亞洲地圖,思考亞洲空域的交錯,同時他也以空間裝置的方式區隔兩個空間,左右兩眼二分地打造實體VR場景。在《亞洲大氣》中,可以看到非人的智慧電腦作為主要敘事者(人工聲音),講述著亞洲空域的政治、空總的空拍限制以及眼睛技術成為複多的進化。有趣的是,開頭跟觀眾打招呼的聲音自稱自己是亞洲人,然而這亞洲之聲,卻是高度被技術介入過好的人工感,這也顯現了自然聲音與裸眼視域的全面瓦解,亞洲的聲音與視覺早已受到人造技術的大量「中介」。

《亞洲大氣》充滿血絲的噁心人眼是過度疲勞地,如同在螢幕前觀看的觀眾雙眼。而機器之眼,則是不斷地看、無止盡地看、複數地看、更大尺度與瘋狂地觀看,如同人類權力不斷擴張的延伸。比如片中的敘述「時間在這過程裡沒有任何改變/視野的事物一直存在/沒有什麼是露看的」。《亞洲大氣》不只是敘述幽靈史事,更是透過扮演人工智慧的非人視角,反向解構人類空中的政治角力與技術進程。相較於呈現空拍視野,《亞洲大氣》同樣凸顯了空拍機在數位建模上舞動的身影,作為今日消費視覺的空拍機,穿梭在天空的大氣中,然而卻因為限航法規,難以突破空域邊界。相較於傳統「大地」的束縛,「空域」原本作為自由飛行的想像,如今卻充滿各式不可見的技術介入與控制。

人類價值的重估:劉玗《救贖山》

劉玗《救贖山》的空拍機,則更像試圖超脫人類視角,重估人類烏托邦信念的「另類視野」。展覽中可以看到巨大螢幕播放著太空般荒野的空拍景象,渺無人煙、長滿雜草、佈滿雪景,壯觀的影像彷彿建模的遊戲畫面(其實是實拍)。在巨幅的荒野影像中,穿插著三位敘事者(拓荒者、流浪漢與空拍機)在遊戲建模的營火旁,來來回回交換著彼此信念的對話。拓荒者有著美國掏金夢,想要透過探險挖更多的金礦;流浪漢則是嬉皮般地尋找救贖之地;空拍機的視角則更加冷漠地看待上述兩者的激情。然而,在營火旁卻沒有角色的身影,觀眾只聽得到他們對話的「聲音」。

這兩段敘事其實是透過劉玗在美國加州的田野調查,由歷史實際人物所重構出來的產物。而空拍機則是她虛構的角色,重新參與兩者的對話,並反省人類對既有價值的狂熱追逐。此外,順暢的荒野空拍運鏡,以及有如太空的氛圍配樂,也不時被突然跑出的「娛樂效果」(罐頭配樂)阻斷。

劉玗的《救贖山》在鳳甲美術館個展《凹凸史》的展示中,除了上述美國的敘事者,同時跟台灣採擴聚落的興衰敘事對話。無論台灣或美國,這些都是被人遺棄的敘事,有如末日凹凸不平荒野影像,更凸顯人類對地表不斷刻鑿的痕跡,這些痕跡都是建立在「淘金夢」下,永久印刻在地層當中,荒野地景回頭反噬人類文明(礦場),成為文明末世後的景觀,也彷彿呼應著跨地域的行星命運。

劉玗透過空拍機的擬人化,重新省視人類追尋的價值,空拍機的非人視角也對金礦狂熱的人類反省「那不就是地下挖出的石頭,怎會變財富?」。在此,空拍機不只是帝國的觀看武器,也不只是消費的美學奇觀,而是讓我們感覺到對於人類追尋價值的重新省思。影片中有如遊戲般地運鏡,還有不時的穿插娛樂聲音與畫面,都在在解構空拍機看似中性的整體視角。暗暗突出壯觀地垂直視角,如何受到商業與遊戲的娛樂效果形塑,並以幽默方式帶出空拍影像的疏離感。

然而,《救贖山》不只停留在解構視覺的層次;在壯觀的荒野奇景以及科幻的音效中,觀眾彷彿將身體投入到這些魔幻的末世地景,而開頭被刻意用娛樂操作去魅的空拍鏡頭,也在觀眾沈浸於壯闊的影像中重新復魅。更有趣的是,《救贖山》的垂直視角更多是在去魅與復魅間擺盪,而不只是肯定其中一邊,她不只是單向批判空拍的政治與商業介入,而是在影像操作中讓觀者陷入難以判斷的衝突與複雜感受。

再次升空

空拍機作為非人視角,在當代藝術的場域往往跟「帝國之眼」扣連,並讓人反思當中全面控制與監控的問題,我們彷彿無處可逃,似乎只有成為「地族」才能抵抗空中之眼的化約。然而,在《飛行器、霜毛蝠、逝者證言 》、《亞洲大氣》 與《救贖山》中,我們不只是看到戰爭與監控的問題,同時還看到藝術家重新玩轉(Play)空拍技術,將其賦予另類的生命,以非人視角質疑歷史的連續性、解構空中政治以及重估人類既有的信念。

非人視角除了空拍機,蝙蝠、大氣或是荒廢的礦山,都讓我們脫離人類視角的限制,得以重新感受非人與跨國連結的「行星視角」。在這些「行星影像」中我們感受到人類的痕跡,無所不在地遍佈在軍事設施、礦山與天空中,彷彿空拍機幽靈在人類殘骸中穿梭飛舞。然而,相較於解構殘酷地空拍技術,台灣這些藝術家的操作,有如賦予了空拍機自己的生命力,藉由遊戲般地敘事、空間與影像的無目的性操作,逆反戰爭與消費影像的視覺治理目的。他們不是肯定帝國穩定規劃的空中技術,也不是提出具身性解方地我們抓回地表,而是「再次升空」地推測技術如何不同於人類社會的限制,進而潛入歷史縫隙,帶出行星的未來想像。

參考資料

[1] 漢娜鄂蘭在《人的條件》的序言中,開門見山地分析人類發明各種技術以「離開地球表面」,朝向太空發展的問題。這樣的技術發展,跟今天的衛星圖像技術發展脫離不了關係,而該圖像技術也成為今天測量世界的標準。漢納鄂蘭(Hannah Arendt)(林宏濤 譯),《人的條件》,台北:商周出版,2015。

[2] Gayatri Chakravorty Spivak, ‘Imperative to re- imagine the planet’, An Aesthetic Education in the Era of Globalization , Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

[3] 保羅·維希留(Paul Virilio)(孟暉 譯),《戰爭與電影︰知覺的後勤學》,南京:南京大學出版社,2011。

[4] 史提芬.葛雷罕 (Stephen Graham)(高郁婷, 王志弘 譯),《世界是垂直的:從人造衛星、摩天大樓到地底隧道,由分層空間垂直剖析都市中社會、政治的權力關係》,台北:臉譜,2020。

[5] Luca, Tiago. "Planetary Cinema: Film, Media and the Earth", Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022.

[6] Arrow Graiwoot Chulphongsathorn, “Apichatpong Weerasethakul’s Planetary Cinema”, in Screen , Volume 62, Issue 4, Winter 2021, p.541-48.

[7] Hito Steyerl, “In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective”, The Wretched of the Screen. Berlin: Sternberg Press, 2012. p.12-30.

[8] Andrew Utterson, “A Drone’s-Eye View of History: Francofonia”, in Persistent Images: Encountering Film History in Contemporary Cinema, Edinburgh University Press, 2020, p.26-40.

[9] 拉圖(Bruno Latour)(陳榮泰, 伍啟鴻 譯),《著陸何處:全球化、不平等與生態鉅變下,政治該何去何從?》,台北市:群學,2020。頁,114。

[10] 郭力昕曾批判齊柏林把空拍視角當做鞏固國族符號的濫情美學奇觀。

郭力昕〈台灣符號、政治維穩、與國族性格──如此《看見台灣》〉,《天下@獨立評論》,2013。瀏覽日期2022.06.20 https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/213/article/840

[11] 孫松榮,〈歷史微探者:論許家維「台灣總督府工業研究所」〉,收錄於《台灣的總督府工業研究所》,台北:尊彩國際藝術有限公司,2018。頁,12。

「現象書寫-視覺藝評」專案贊助單位:財團法人國家文化藝術基金會、文心藝術基金會