蠢蠢欲動的「弱喵情感」

各種雜亂影像的剪接,賦予其一段旁白的碎碎叨叨、有時有動感十足的流行樂、有時有氛圍音樂(Ambient)的低頻震動;Youtube、迷因、抖音影像的挪用;遊戲建模的利用;各種狂喜、幽默、科幻、思辨的情感混雜在一塊。這是我們在各大雙年展、美術館與藝術節會碰到的拼接影像語法,他們大都離開單純作者親自拍攝或取材在地田野的影像,轉向拼接一堆現成影像。我們該如何面對這種混雜的錄像語言?

這種狂亂語言不是遵循現代主義式的「媒介自反性」,試圖激發觀者產生美學沉思的效果;而是瘋狂地讓觀者陷入混沌、暈眩、資訊過量與不知所措。你會看到一大堆零散碎片,但是很難拼接成一個完整的敘事整體。然而,這樣的拼接效果,卻不同於當代藝術的「散文電影」以及「敘事轉向」[1]。而是更像「資料庫」碎片的連結網路,亦即跨個體的「影像生態」。媒介理論家馬列維奇(Lev Manovich)提到的「資料庫電影」與思想家東浩紀提出「資料庫動物」都提及因果敘事的衰退,影像之間的連結變得更加鬆散碎裂[2]。然而,這些資料庫不是惰性的,而是具有生成的生命力。用馬列維奇的話說:「『靜止』且『客觀』的資料庫具有無窮活力和自主性。」[3]換言之,影像檔案不一定從屬人類主體,而是其行動的力量。

混沌的咪咪喵喵「情感物」

在敘事轉向中,觀者還是作為主體在接受並詮釋影像,試圖跟大敘事抗衡。然而,在資料庫中,觀者一起變成「客體」,一起變成資料,一起跟資料「交互作用」,從賽博龐克的風格變成了「賽博圖客」。也就是說,這時我們沒辦法再用文化研究視角來確立主體身份;人已經是「非人」。媒介理論家傅拉瑟(Vilém Flusser)也提到,我們離開了前歷史時期(敘事為主)進入了分散又連結的「技術圖像的宇宙」,我們既是圖像生產者也是消費者(不是被動接收)[4]。

影像不只是再現人的清楚樣貌,確立其穩定主體(看看你臉書的大頭貼);而是變成了模糊互滲的「情感物」。混沌情感物對於穩定主體造成很大威脅,因為有穩定的主體,才有辦法書寫歷史、建構國族、營造穩定認同。往往,國族敘事的大歷史就是在排斥不入流情感的前提所構成。

對「再現」的批判?

經過許多法國思想家對「再現」的挑戰(尤其傅柯),我們發現自己的文化、身份、認同、語言、主體,往往受制於一系列文化技術物所建構。可以說,我們沒有主體自由,一切都是文化建構。然而,如果停留在此,很容易滑入相對主義,而建構論也大量被右派拿去證明「科學方法是被建構的、氣球暖化不存在」。

藝評家福斯特(Hal Foster)也指出「對再現的批判被看作在腐蝕我們對於這些道理的信任,從而助長道德上的冷漠和政治上的虛無主義。對主體的批判同樣充斥意想不到的結果,對主體被建構起來的本性,被說成在慫恿與消費主義有關的身份,而此身份就是對商品物化的展示。」[5]換句話說,對再現的批判容易讓人退回虛無主義——沒有什麼是可以相信的。

對福斯特來說,批判不一定是要保持距離;而是可以融入體制批判,將日常變陌生。相對應的,藝術家希朵.史戴爾 (Hito Steyerl)也提出我們不需要排斥「垃圾再現」而追求「主體」,反而是要想辦法融入「垃圾再現」當中,跟客體並肩,並曝露當中的問題[6]。

希朵更像是承襲班雅明的傳統,不過度排斥技術,反而是擁抱新技術的潛能。然而,在她創作中,她是更激進地玩這些技術圖像,讓其變得過度、瘋狂與莫名其妙。她雖然擁抱技術,但她並不崇尚科技進步論(例如每期iPhone絢麗發表會的烏托邦想像)。而是滲入科技、反轉科技、揭露科技與藝術背後的權力網路(更像駭客!)。

從「解構再現」到「抽象現實」

希朵同時關注「現實為何」的問題。她挑戰傳統紀錄片「再現」現實的方式,因為今天的現實已經變得抽象,難以被再現。對於政治的關注也不只是主題是政治正確,而更關乎材料如何組織的方式(不是拍政治議題電影,而是「政治地拍電影」)。她提到「如果說政治再現變得抽象模糊,那紀錄片的再現也可能變得抽象模糊」[7]。

希朵跟建構論一樣挑戰了傳統記錄片客觀再現穩定現實的方式,然而她不是單純的擁抱後現代「建構論」,而是覺得還是有「真實」,只是那個真實世界不是具體可見地人事物(新聞報導),而是抽象、不穩定、混沌、暈眩、如同咪咪喵喵的真實[8]。

情感考古學

此外,希朵也再三強調紀錄片與檔案當中的「情感性」,而不是作為「再現的客觀證據」。因為客觀證據往往容易再次回到歷史目的論框架,成為一種排他性強的歷史證據;相反的,藝術家在檔案中開啟的「情感強度」、「奇想拼接」以及「製造另一種說話方式」,則能夠抵抗大歷史編制,成為一種「自由遊戲」。跟資料庫一樣,檔案變得有自己的活力,不一定從屬於大敘述收編。簡言之,希朵更強調的是檔案(資料庫)當中自由重組的情感強度[9]。

在「官方秩序」與「情感的混沌」之間,希朵明顯擁護後者,她不像評論家桑塔格(Susan Sontag)或瑟庫拉(Allan Sekula )乃至於郭力昕對濫情影像排斥而強調「歷史脈絡」的重要性;她反而擁護一種「批判性情感」。這種批判性情感,是建立在各種元素的超連結(擺脫歷史框架),進而讓影像檔案美學化。毀掉其原本屬於建構歷史的目的,成為無目的的手段(美學)。

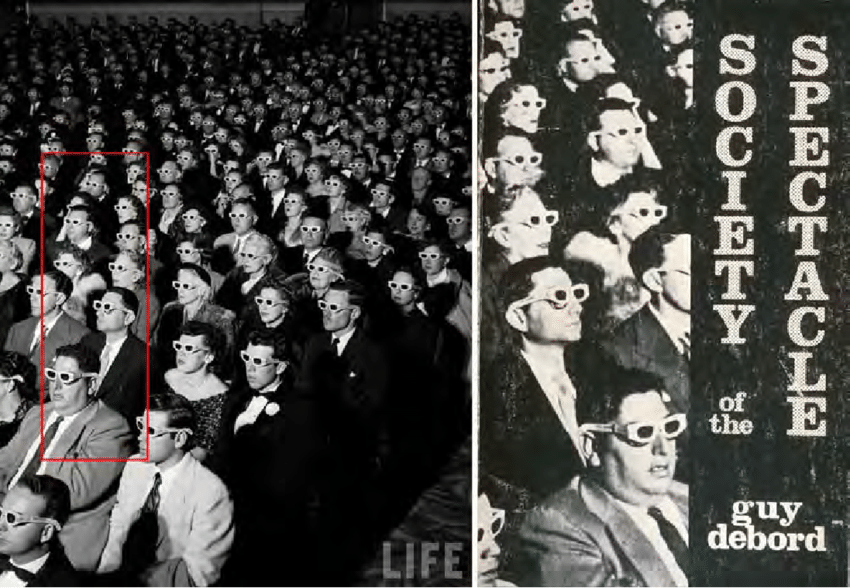

柏拉圖的「洞穴寓言」、紀德堡(Guy Debord) 的「奇觀社會」乃至於電影《駭客任務》的母體,以及相關的批判理論,往往建立在「幻象/真實」的二元對立,強調我們要捨棄幻象擁抱真實。然而,希朵卻是擁抱幻象,她陶醉於圖像的情感力量、不迴避奇觀、讚美奇觀的想像力。她質疑檔案總是要服務於特定歷史的考古方法,進而轉向「情感考古學」——「其顫抖的緊張弧線似乎由純粹的活力、強度和偏執組成」[10]。

明顯地,希朵跟福斯特都不是要我們離開幻象,回返真實,因為這再次落入二元對立陷阱。他們反而是鼓勵「激化幻象」:融入幻象、改造幻象、激起幻象強度。也就是說,不是追求本真自我的封閉性,而是思考開放性的網路連結,一種「循環再製的影像生態學」。

影像生態的資料庫

希朵的「影像生態學」跟網路興起的「資料庫」系統也脫離不了關係。因為他們都不同於傳統因果關係的「敘事」,而是強調「關係串聯」。然而,新自由主義的大數據不也是迎合這套關係網路?我們不也早都是「數據物」運算的一份子?

大數據跟關係網路的運作方式乍看相同,但是我們在大數據裡不會有「斷裂」感,所有的關係都是在鞏固設定好的封閉秩序(或說是所有斷裂都是在強化秩序)。東浩紀也提到網路上所有看似偶然的連結,其實都是不斷再強化現代社會既有的秩序結構(排他的、仇恨言論等)[11]。相反的,在弱影像生態裡是能激起一種古怪的強感覺,它會斷裂進而重估預先設定的程序。

強喵?弱喵?

我想回到「咪咪喵喵」(mi mi mâu mâu),咪咪喵喵指在台語指的是撞得稀巴爛的意思,同時也指涉網路迷因的無腦發音(往往是貓)。貓咪的隱喻,同時像「資料庫」一樣指涉了大敘事的崩解,貓咪沒在跟人敘事結構,貓咪給人的感覺往往是液態、跳來跳去、偶發與不確定感。有趣的是,咪咪喵喵除了是資料庫的運作方式,同時也是其內容(網路貓圖與迷因)。

必須注意的是,咪咪喵喵也可分兩種,一種是「強咪咪喵喵」(強喵),一種是「弱咪咪喵喵」(弱喵)。強喵像是instagram出現的呆萌貓圖、網路歌曲《學貓叫》的洗腦旋律(我們一起喵喵喵喵喵)、勸世寶貝喵喵的《喵電感應》,這些都服務於無腦呆萌又洗腦的大數據控制,強喵看起來很洗腦,但情感強度都是安全的,終究是在服務於一套注意力經濟的秩序。

相反的,弱喵是激進地解放力量,它看起來既可愛又詭異,給人的感覺很抽象(沒有強喵那麼具體)。它不排斥強喵,可以融入強喵,同時將強喵改造變「弱」,讓人反身性地觀看。而弱喵激起的情感強度會更危險地讓人感到不安,以「過冷」(極度放慢或呈顯媒介基礎)或「過熱」(加速推到底)的姿態瘋狂運轉。

弱喵同時也不服務於私有化收編,而是更加公共性地召喚「生產者作為作者」,也就是讓大家動手去改造影像,讓影像富有情感的傳播力,並將其感染給其他人,召喚其他人「做弱喵」,而不是數據控制下的強喵。弱喵往往不喜歡智慧財產權,而是以盜版、再製、改造、挪用等方式,連結被官方話語排斥的群眾,重新生產影像的另類生命。此外,弱喵也不會遵循「敵/我」(正統/異端、正版/盜版、本土/外來等)對立的語言邏輯,而是連結他者,好客地朝他者開放。換句話說,咪咪喵喵讓上述「敵/我」對立的二元語言邏輯失效,是更激進且政治地資料庫運作。

弱喵看起來俗氣,但往往激發一種強烈的感染力。這讓我想到余政達諧擬的「法咪咪」計畫,實在太靠攏強喵的網紅明星生產流程(儘管他想諷刺)。相反的,李亦凡則富含弱喵感,我們在作品中感覺到一種古怪力量潛藏其中,他改造與再製的迷因與網路梗,同時在3D人偶不斷訴說中出現讓人不安的詭異感,這絕不是對迷因文化的讚頌(像余政達),也不是對迷因洗腦的批判(批判理論家對幻象的駁斥)。而是既讚頌又批判,他引用日常中的迷因洗腦漩渦,同時將他過度誇大,在瘋狂運轉中,觀者也開始自反性思考自己的觀看。

弱喵的瘋狂運轉,恰恰如希朵所說的彰顯了影像的「情感強度」,不是將其扣回歷史、政治議題的目的論框架;更不會因為它不夠理性思辨,過於感性而斥之以鼻。弱喵召喚的更多是從既有目的中斷裂的影像、更具非目的性、以及更具個人腦洞的狂想,這種影像不再是小敘事去填充國族敘事的不足,更加傾向一種強力的感性運動風暴去席捲既成的媒體與歷史敘事。

註

[1] 王聖閎,〈藝術家如何重返敘事:蘇育賢與高俊宏〉《台新Artalks》,2014。

https://talks.taishinart.org.tw/event/talks/2014081111

[2]東浩紀,《動物化的後現代:御宅族如何影響日本社會》(褚炫初 譯),台北:大藝出版,2012。頁44。

[3] Lev Manovich. The Language of New Media. Mit Press, 2001, P. 242.

[4] 威廉・傅拉瑟(Vilém Flusser),《技術圖像的宇宙》(李一君 譯),上海:復旦大學出版,2021。

[5] Hal Foster. Bad New Days:Art, Criticism, Emergency. Verso Press, 2015. P. 117.

[6] Hito Steyerl. A Thing Like You and Me. e-flux, 2010

[7] Hito Steyerl. Documentary Uncertainty. in: A Prior #15, 2007.

[8] 咪咪喵喵(mi mi mâu mâu)在台語意指被撞到變形的模樣。在本文中引射混沌不清的感覺。

[9] 同註7。

[10] Hito Steyerl, Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld. Wien:Turia und Kant, 2008.

[11] 東浩紀,《動物人,一種日本的未來主義:東浩紀對話許煜》, Philosophy Today, Volume 65, Issue 2 (Spring 2021): 401–408 .

「現象書寫-視覺藝評」專案贊助單位:財團法人國家文化藝術基金會、文心藝術基金會